RoboCup Junior Japan Rescue Kanto OB

2005~2013

2005~2013

なんとなくですが、明日の正午でアナログ放送が終了するので、今日は最後にその話でもしましょうかと思いまして。

まぁアナログは終了するのですが、うちの高専では、ちょっとあることが流行っています。

それjは何かというと、

「アナログ放送の最後を見よう」というものです。

まぁ単純にぷっつんするところがみたいのですね。みんな。

でも実はそれだけじゃないんです。

というのも電波を使うラジオやTv、無線機などは、

放送を終了する際に「局名告知」というものをしないといけないんです。

これは電通部に入って知ったのですが、大会の時にも此方からの放送をしたときにやっていましたね。

まぁこれは放送局に付加されている呼出符号(J0~-TV、J0~-DTVとか)や呼出名称(~Tv、~放送等)、

俗にいうコールサインってやつを流すものなんですけど、

Tvでは特に視覚的手法、つまり映像を含んだコールサインをすることが義務付けられているんです。

確か正午にアナログ放送は終了、そして深夜24時には完全終了となっていたので、

つまり放送が終了した正午からコールサインが始まり、深夜24時にそれが終了する、という流れになるはずです。

このコールサインの始まりと終わりを録画しようと、電通部の部長はわざわざHDDレコーダーを買っていたそうですよ。

まぁそこまでしなくても、せめてコールサインの始まり、

つまりTv放送の終了を見ておきたいという人が結構いるんですね。

まぁ一部ではコ-ルサインそのものに興味があるといっている子もいるのですが・・・うーん(笑)

まぁとりあえずコールサインの終わりにはなにか面白いことがあるかもなので、

まだアナログが見れる状態のTvが家にあるっていう方はちょっと見てみるのも面白いんじゃないかなぁと思います。

因みにうちはケーブルTVなのでそもそも不可能なのですけど(笑)

今度電通部の部長にDVD貰おっと。

それでは皆さんお楽しみに~

若干電波っぽい話だったからCircuitカテゴリーにしたけどいいのかなぁ(笑)

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

まぁアナログは終了するのですが、うちの高専では、ちょっとあることが流行っています。

それjは何かというと、

「アナログ放送の最後を見よう」というものです。

まぁ単純にぷっつんするところがみたいのですね。みんな。

でも実はそれだけじゃないんです。

というのも電波を使うラジオやTv、無線機などは、

放送を終了する際に「局名告知」というものをしないといけないんです。

これは電通部に入って知ったのですが、大会の時にも此方からの放送をしたときにやっていましたね。

まぁこれは放送局に付加されている呼出符号(J0~-TV、J0~-DTVとか)や呼出名称(~Tv、~放送等)、

俗にいうコールサインってやつを流すものなんですけど、

Tvでは特に視覚的手法、つまり映像を含んだコールサインをすることが義務付けられているんです。

確か正午にアナログ放送は終了、そして深夜24時には完全終了となっていたので、

つまり放送が終了した正午からコールサインが始まり、深夜24時にそれが終了する、という流れになるはずです。

このコールサインの始まりと終わりを録画しようと、電通部の部長はわざわざHDDレコーダーを買っていたそうですよ。

まぁそこまでしなくても、せめてコールサインの始まり、

つまりTv放送の終了を見ておきたいという人が結構いるんですね。

まぁ一部ではコ-ルサインそのものに興味があるといっている子もいるのですが・・・うーん(笑)

まぁとりあえずコールサインの終わりにはなにか面白いことがあるかもなので、

まだアナログが見れる状態のTvが家にあるっていう方はちょっと見てみるのも面白いんじゃないかなぁと思います。

因みにうちはケーブルTVなのでそもそも不可能なのですけど(笑)

今度電通部の部長にDVD貰おっと。

それでは皆さんお楽しみに~

若干電波っぽい話だったからCircuitカテゴリーにしたけどいいのかなぁ(笑)

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

何箇所か会場があったらしいのですけど、とりま僕は浅草の産業貿易センター台東館というところでやってきました。

まぁ最初の感想としては、まず、受験番号を見て、部屋割りをするのですが、

階ごとに4-A、4-B、4-C、4-Dという風な感じで4つのグループに部屋分けされていました。

筆記の時はそれぞれ別の40人ずつくらいの小部屋だったので、今回もそうだと思ったのですが、

部屋の入り口は一つしか見つからないし、そもそも部屋の番号が書いてないし・・・

その答えは実は大部屋。

400人以上は入れるようなキャパをもった体育館以上の大きさの部屋に机がずらーっと。

このA、B、C、Dはその部屋の中の1ブロックの場所を示しているものだったのです。

しかもこれが4,5,6,7階と、全部で4つ。浅草にこんな馬鹿みたいな施設があったなんて・・・

後で調べてみたらこの部屋、産業貿易という割にこういった大口の試験会場や大規模な展示会

某東○の○○祭にも使われたこともあったそうです。やっぱり展示会場としての知名度が高いのかな。

というより元々展示施設のようですね。なんで産業貿易?

最初、産業貿易と聞いたから川べりにでもあるのかと思ったらそうでもなし、ほんとなんでなんでしょう。

因みに浜松町にも同じものがあるみたいです。そういえば試験会場浜松町の人いたなぁ・・・。

まぁ試験会場の話ばっかりしていても仕方ないので試験の話を。

この技能試験はまぁ名前のままに、図面に書いてある通り器具の配線を行う試験です。

25年ほど前から使用する工具に電動以外の全ての工具が解禁になり、

10年程に試験問題が事前に13問公表されて、その中の1台が当日出題される公表問題形式になりました。

この2回の制度変更で合格率が飛躍的に上がったんだとか。そりゃそうだ(笑)

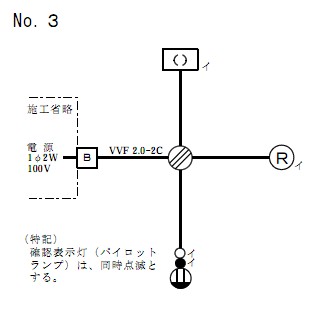

とりあえず今回出た問題は試験公表問題の3番の問題でした。

割と簡単な問題ですね。まぁ今年の問題の中ではちょうど真ん中ぐらいのレベルでしょうか。

とりあえず見た感じ、「大まかにできているように見える」人が殆どでした。

逆に終わってない人は、あの広い会場で数人しかいなかったんじゃないかな。

まぁ結構採点が厳しいので毎年毎年、一目見て大丈夫でも、その中の半分いかないぐらいの人が

致命的な細かいミスをして落ちているんですけど・・・

残りの落ちる人は配線ミスといったところでしょうかね。今日見た感じだと。

それで僕は・・・といいますと、今日の朝を含めて講習の参加は4回

そもそも公表問題なんて、上の配線図を撮るためにさっき初めて見たような状態。

しかも昨日まで駄目だしの連続で、全然まともに作れていませんでした。

というもの足切の基準が結構シビアなので、知らなかった足切にひっかかりまくったんですね。

まぁそれが昨日なので、当然・・・落ちる・・・

と思いますよね。

でもなんか15分ぐらいでできちゃって、残り25分、見直ししてたらようやく試験時間終了。正直暇でした。

あれ?もしかして受かってる?そんな希望が残ってくれるような結果でした。

因みに他のみんなは公表問題は全部二日ずつくらい練習するほど毎日頑張ったみたいです。

「部長業務」でまったく出られなかった僕がまともにできる訳がない・・・と思っていたのですけどねぇ。

不思議だ(笑)

これで試験は全部終了、結果の発表は9月だそうです。

さて、これで電気工事士もひと段落したし、ようやくゆっくりできますねー。

とりあえずあそぶかー

それでは今日はこの辺で、

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

まぁ最初の感想としては、まず、受験番号を見て、部屋割りをするのですが、

階ごとに4-A、4-B、4-C、4-Dという風な感じで4つのグループに部屋分けされていました。

筆記の時はそれぞれ別の40人ずつくらいの小部屋だったので、今回もそうだと思ったのですが、

部屋の入り口は一つしか見つからないし、そもそも部屋の番号が書いてないし・・・

その答えは実は大部屋。

400人以上は入れるようなキャパをもった体育館以上の大きさの部屋に机がずらーっと。

このA、B、C、Dはその部屋の中の1ブロックの場所を示しているものだったのです。

しかもこれが4,5,6,7階と、全部で4つ。浅草にこんな馬鹿みたいな施設があったなんて・・・

後で調べてみたらこの部屋、産業貿易という割にこういった大口の試験会場や大規模な展示会

某東○の○○祭にも使われたこともあったそうです。やっぱり展示会場としての知名度が高いのかな。

というより元々展示施設のようですね。なんで産業貿易?

最初、産業貿易と聞いたから川べりにでもあるのかと思ったらそうでもなし、ほんとなんでなんでしょう。

因みに浜松町にも同じものがあるみたいです。そういえば試験会場浜松町の人いたなぁ・・・。

まぁ試験会場の話ばっかりしていても仕方ないので試験の話を。

この技能試験はまぁ名前のままに、図面に書いてある通り器具の配線を行う試験です。

25年ほど前から使用する工具に電動以外の全ての工具が解禁になり、

10年程に試験問題が事前に13問公表されて、その中の1台が当日出題される公表問題形式になりました。

この2回の制度変更で合格率が飛躍的に上がったんだとか。そりゃそうだ(笑)

とりあえず今回出た問題は試験公表問題の3番の問題でした。

割と簡単な問題ですね。まぁ今年の問題の中ではちょうど真ん中ぐらいのレベルでしょうか。

とりあえず見た感じ、「大まかにできているように見える」人が殆どでした。

逆に終わってない人は、あの広い会場で数人しかいなかったんじゃないかな。

まぁ結構採点が厳しいので毎年毎年、一目見て大丈夫でも、その中の半分いかないぐらいの人が

致命的な細かいミスをして落ちているんですけど・・・

残りの落ちる人は配線ミスといったところでしょうかね。今日見た感じだと。

それで僕は・・・といいますと、今日の朝を含めて講習の参加は4回

そもそも公表問題なんて、上の配線図を撮るためにさっき初めて見たような状態。

しかも昨日まで駄目だしの連続で、全然まともに作れていませんでした。

というもの足切の基準が結構シビアなので、知らなかった足切にひっかかりまくったんですね。

まぁそれが昨日なので、当然・・・落ちる・・・

と思いますよね。

でもなんか15分ぐらいでできちゃって、残り25分、見直ししてたらようやく試験時間終了。正直暇でした。

あれ?もしかして受かってる?そんな希望が残ってくれるような結果でした。

因みに他のみんなは公表問題は全部二日ずつくらい練習するほど毎日頑張ったみたいです。

「部長業務」でまったく出られなかった僕がまともにできる訳がない・・・と思っていたのですけどねぇ。

不思議だ(笑)

これで試験は全部終了、結果の発表は9月だそうです。

さて、これで電気工事士もひと段落したし、ようやくゆっくりできますねー。

とりあえずあそぶかー

それでは今日はこの辺で、

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

なんてったって部活の影響で殆ど講習を受けていませんから(笑)

大まかにはできるんですけど、何が良くで何が悪いのかが分からないので細かいところで落としまくるのですね。

その状況で試験は明日。

詰んだとはまさしくこの状況。

とりあえず明日の午前中になんとか形だけはつけて挑んでみようと思います。

合格、できるかなぁ・・・

今日から試験1週間前なので部活は終了のお知らせです。

といっても今日サッカーフィールドの搬入があったので部活らしき活動をしちゃいましたけど。

それにしてもあのサッカーフィールドたち、震災以来見てなかったんだけどどこにいたんだろう?

大会で使われるものなので結構高価だし、それなりに大きいし重いし、何より数があるので

そんなにおけるところ多くないと思うんだけどなぁ・・・

やはりこれも高専の7不思議か?

とりあえず今日の記事は以上です。

台風が来たけど学校は沈まなかったよ!去年はあんなに水没したのに!

大まかにはできるんですけど、何が良くで何が悪いのかが分からないので細かいところで落としまくるのですね。

その状況で試験は明日。

詰んだとはまさしくこの状況。

とりあえず明日の午前中になんとか形だけはつけて挑んでみようと思います。

合格、できるかなぁ・・・

今日から試験1週間前なので部活は終了のお知らせです。

といっても今日サッカーフィールドの搬入があったので部活らしき活動をしちゃいましたけど。

それにしてもあのサッカーフィールドたち、震災以来見てなかったんだけどどこにいたんだろう?

大会で使われるものなので結構高価だし、それなりに大きいし重いし、何より数があるので

そんなにおけるところ多くないと思うんだけどなぁ・・・

やはりこれも高専の7不思議か?

とりあえず今日の記事は以上です。

台風が来たけど学校は沈まなかったよ!去年はあんなに水没したのに!

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

大体2か月空いてようやく思い出しました。すっかり忘れてた・・・。

という訳で今までの記事でどんなことを書いてきたかということから話しましょうか。

まず最初のこの記事。ここではダイオードとはどういうものなのか。

どういった特性、作用があるのかということを端的に説明しましたね。

次にこの記事。ここでは前回紹介した整流作用によってどんなことができるか。といったことを説明しました。

今日の記事では、ちょっとその辺の話から外れて、ちょっと特殊な特性を持ったダイオードについて紹介していこうと思います。

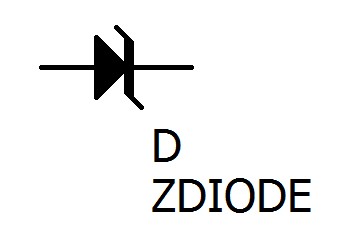

まずはツェナーダイオード。

これはどんなダイオードかというと、ツェナー効果を利用しているダイオードです。

例えば、ダイオードって逆向きに電流は流せませんよね。

でも無理に流そうとしたらどうなるでしょう?

答えはダイオードの破壊。いい感じでひび割れたり、酷い時には真っ二つになったりします。

でもツェナーダイオードは逆向きにある程度の電圧(大体10V前後?)をかけてやると、

逆向きなのに電流が流れてくれます。これはがツェナー効果です。

まぁ要するにある一定上の逆電圧でダイオードの効果を失うダイオードという訳ですね。

充電回路や昇圧回路、電源安定化回路によく使われますね。

一見ダイオードのできそこないみたいに見えるかもしれませんが、

普通のダイオード程度には使用頻度があったりする役に立つヤツです。

因みに秋月電子にはこのツェナー効果電圧が5V前後のものがあるので非常に便利ですよ。

回路図記号はこんな感じ

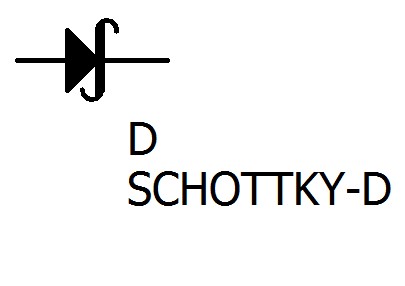

次はショットキーダイドードです。

ショットキーバリアダイオードとも言います。

中に金属が入ったショットキー接合という接合方式を使っていて、

簡単に言うとダイオード内の電圧降下が低く、また、通常のダイオードより高速で動作します。

只、逆方向電圧に対しての耐圧が弱く、また、逆方向の漏れ電流も大きいです。

なので通常のダイオードより若干ダイオードとしての特性の性能は落ちるけど、

その分早くて電圧降下が低いダイオードという訳です。

速度重視の為、オーディオ件の電源やICなどの中に使われることが殆どです。

また、更に早くなるとこんな感じの外装になったりします。

回路図記号はこんな感じ。ツェナーダイオードと似ていますね。

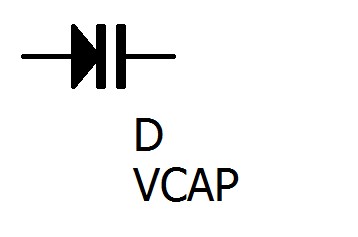

次はバリキャップダイオ-ドです。

バリキャップって単語はご存知ですか?

似たようなものにバリアブルコンデンサ、(バリコン)なんてのもありますよね。

バリアブルとは・・・可変という意味ですね

実はバリキャップというのはバリアブルキャパシティの略語なのです(キャパシタンスだったかな?)

要するにバリキャップも何かが可変するのです。

バリコンの場合はコンデンサの容量が変わりましたが、これの場合は何が変わるのでしょう。

実はキャパシタンスとは容量のことなのです

つまりこれも容量。というより正しくは

バリアブルコンデンサ=バリキャップダイオードなのです。同じものです。

ダイオードとコンデンサが同じとはどういうことなのでしょう。

実はダイオードやトランジスタ、FETなど、半導体でできた回路素子は必ずコンデンサの成分を含んでいるのです。

これの理由はダイオードのような半導体素子に電流を流すと、

ダイオードの端子電圧によって大きさが変化する空乏層という層ができます。

この層はコンデンサと同じように、電気を貯めることができるのです。

これを素子のコンデンサ成分、容量分(キャパシタンス)とか言ったりします。

つまりバリアブル=可変、キャパシタンス=容量なので

バリキャップ=可変容量ということになります。

つまりバリキャップダイオードを日本語にすると可変容量ダイオードになりますね。

んでこのバリキャップダイオードというものは基本的に逆向きにつないで、

端子間の電圧の変動によってダイオードその物のコンデンサ分の大きさを変えるものなのです。

つまりこれは可変コンデンサと同等ということになるわけですね。

結構複雑ですよね回路って、更に複雑な回路になると

こういった微量なコンデンサ分も考えて回路を作らないと大変なことになってしまいます。

バリキャップダイオードの回路図記号はこんな感じです。わかりやすいですね。

因みに、

バリキャップダイオード=バリアブルコンデンサですが、

バリアブルコンデンサ=バリキャップダイオードではないのでご注意を。

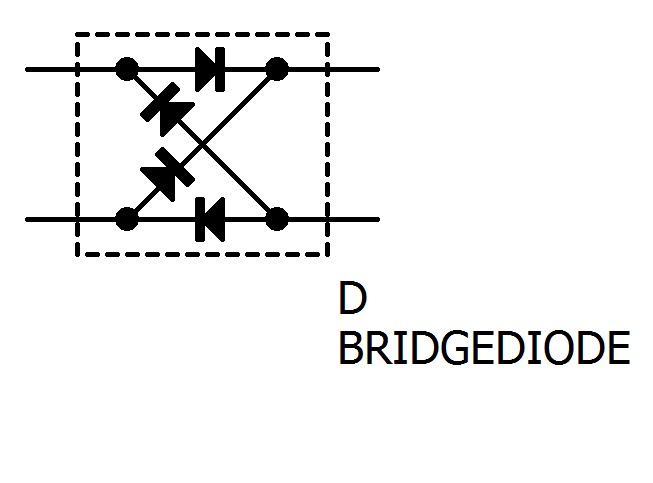

次にでてくるのがブリッジダイオード。

これは普通のダイオードを4つ組み合わせたもので、

以前に出てきた、全波整流を作り出すダイオードです。

詳しい説明はこちらにあるのでそちらを参考にしてください。

因みに回路図記号はこんな感じ、まぁこれは特に統一はされてないかな。

ダイオードが4つ、なんか4角形を作って組まれてる素子があれば、これだと思えばまず大丈夫です。

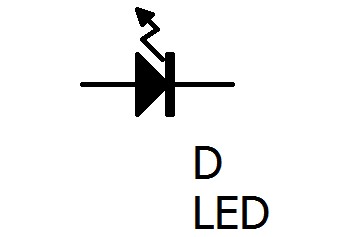

最後。一番有名であろうアレです。

そう、皆さんお馴染みのLEDですね。遂10年ほど前に青色が開発されて大変な騒ぎになりました。

LEDとはLight Emitting Diodeの略で、日本語にすると発光ダイオードですね。

大まかな原理を説明?すると、今までのダイオードは電圧降下で生むエネルギーを熱にして放出していたのですが、

LDEはそれの殆どを光にして放出するようにした。まぁそんなところです。(原理かこれ?)

因みに青色の開発ですが、赤や緑より遅れましたが、実はこれらのLED、

殆ど普通のダイオードから材料となる半導体をちょっとっと変えるだけで、できちゃうものなんだそうです。

しかも赤、緑ができた時点で既に青の光が出る組み合わせはわかっていたんだとか。

でもその配合割合とその細かさゆえの研究の困難さ故に、開発が赤緑より20年あまり遅れることになったそうです。

これを最初に成し遂げたのが日本の技術者で、彼は会社と世界に多大なる貢献をしたのですが、

その利益の全てを会社に持って行かれてしまい訴訟を起こして、300億だったかな?で和解して早々アメリカへ飛び、

今では某カリフォルニア○○大学で教授をやっているそうです。

この辺の記憶はうろ覚えですけど(笑)

まぁそんな感じのLEDです。これをもうちょっと頑張るとレーザーダイオード、つまりレーザーになります。

回路図記号はこれです。

という訳で今日の記事は以上です。

ダイオードの次は・・・なにににしよう。

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

という訳で今までの記事でどんなことを書いてきたかということから話しましょうか。

まず最初のこの記事。ここではダイオードとはどういうものなのか。

どういった特性、作用があるのかということを端的に説明しましたね。

次にこの記事。ここでは前回紹介した整流作用によってどんなことができるか。といったことを説明しました。

今日の記事では、ちょっとその辺の話から外れて、ちょっと特殊な特性を持ったダイオードについて紹介していこうと思います。

まずはツェナーダイオード。

これはどんなダイオードかというと、ツェナー効果を利用しているダイオードです。

例えば、ダイオードって逆向きに電流は流せませんよね。

でも無理に流そうとしたらどうなるでしょう?

答えはダイオードの破壊。いい感じでひび割れたり、酷い時には真っ二つになったりします。

でもツェナーダイオードは逆向きにある程度の電圧(大体10V前後?)をかけてやると、

逆向きなのに電流が流れてくれます。これはがツェナー効果です。

まぁ要するにある一定上の逆電圧でダイオードの効果を失うダイオードという訳ですね。

充電回路や昇圧回路、電源安定化回路によく使われますね。

一見ダイオードのできそこないみたいに見えるかもしれませんが、

普通のダイオード程度には使用頻度があったりする役に立つヤツです。

因みに秋月電子にはこのツェナー効果電圧が5V前後のものがあるので非常に便利ですよ。

回路図記号はこんな感じ

次はショットキーダイドードです。

ショットキーバリアダイオードとも言います。

中に金属が入ったショットキー接合という接合方式を使っていて、

簡単に言うとダイオード内の電圧降下が低く、また、通常のダイオードより高速で動作します。

只、逆方向電圧に対しての耐圧が弱く、また、逆方向の漏れ電流も大きいです。

なので通常のダイオードより若干ダイオードとしての特性の性能は落ちるけど、

その分早くて電圧降下が低いダイオードという訳です。

速度重視の為、オーディオ件の電源やICなどの中に使われることが殆どです。

また、更に早くなるとこんな感じの外装になったりします。

回路図記号はこんな感じ。ツェナーダイオードと似ていますね。

次はバリキャップダイオ-ドです。

バリキャップって単語はご存知ですか?

似たようなものにバリアブルコンデンサ、(バリコン)なんてのもありますよね。

バリアブルとは・・・可変という意味ですね

実はバリキャップというのはバリアブルキャパシティの略語なのです(キャパシタンスだったかな?)

要するにバリキャップも何かが可変するのです。

バリコンの場合はコンデンサの容量が変わりましたが、これの場合は何が変わるのでしょう。

実はキャパシタンスとは容量のことなのです

つまりこれも容量。というより正しくは

バリアブルコンデンサ=バリキャップダイオードなのです。同じものです。

ダイオードとコンデンサが同じとはどういうことなのでしょう。

実はダイオードやトランジスタ、FETなど、半導体でできた回路素子は必ずコンデンサの成分を含んでいるのです。

これの理由はダイオードのような半導体素子に電流を流すと、

ダイオードの端子電圧によって大きさが変化する空乏層という層ができます。

この層はコンデンサと同じように、電気を貯めることができるのです。

これを素子のコンデンサ成分、容量分(キャパシタンス)とか言ったりします。

つまりバリアブル=可変、キャパシタンス=容量なので

バリキャップ=可変容量ということになります。

つまりバリキャップダイオードを日本語にすると可変容量ダイオードになりますね。

んでこのバリキャップダイオードというものは基本的に逆向きにつないで、

端子間の電圧の変動によってダイオードその物のコンデンサ分の大きさを変えるものなのです。

つまりこれは可変コンデンサと同等ということになるわけですね。

結構複雑ですよね回路って、更に複雑な回路になると

こういった微量なコンデンサ分も考えて回路を作らないと大変なことになってしまいます。

バリキャップダイオードの回路図記号はこんな感じです。わかりやすいですね。

因みに、

バリキャップダイオード=バリアブルコンデンサですが、

バリアブルコンデンサ=バリキャップダイオードではないのでご注意を。

次にでてくるのがブリッジダイオード。

これは普通のダイオードを4つ組み合わせたもので、

以前に出てきた、全波整流を作り出すダイオードです。

詳しい説明はこちらにあるのでそちらを参考にしてください。

因みに回路図記号はこんな感じ、まぁこれは特に統一はされてないかな。

ダイオードが4つ、なんか4角形を作って組まれてる素子があれば、これだと思えばまず大丈夫です。

最後。一番有名であろうアレです。

そう、皆さんお馴染みのLEDですね。遂10年ほど前に青色が開発されて大変な騒ぎになりました。

LEDとはLight Emitting Diodeの略で、日本語にすると発光ダイオードですね。

大まかな原理を説明?すると、今までのダイオードは電圧降下で生むエネルギーを熱にして放出していたのですが、

LDEはそれの殆どを光にして放出するようにした。まぁそんなところです。(原理かこれ?)

因みに青色の開発ですが、赤や緑より遅れましたが、実はこれらのLED、

殆ど普通のダイオードから材料となる半導体をちょっとっと変えるだけで、できちゃうものなんだそうです。

しかも赤、緑ができた時点で既に青の光が出る組み合わせはわかっていたんだとか。

でもその配合割合とその細かさゆえの研究の困難さ故に、開発が赤緑より20年あまり遅れることになったそうです。

これを最初に成し遂げたのが日本の技術者で、彼は会社と世界に多大なる貢献をしたのですが、

その利益の全てを会社に持って行かれてしまい訴訟を起こして、300億だったかな?で和解して早々アメリカへ飛び、

今では某カリフォルニア○○大学で教授をやっているそうです。

この辺の記憶はうろ覚えですけど(笑)

まぁそんな感じのLEDです。これをもうちょっと頑張るとレーザーダイオード、つまりレーザーになります。

回路図記号はこれです。

という訳で今日の記事は以上です。

ダイオードの次は・・・なにににしよう。

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

徹夜でプログラム組み始めた。もうだめだ・・・orz

っていうかもう朝なんですけど(笑)

気が付いたら朝になっていました。

とりあえずここ2,3日の件について。

まず14日、何故か 倒れる。

そして15日、また、倒れる。

そして16日、日吉に行って、戻ってきたらいつの間にか朝。16日終了のお知らせ。

このような生活をしていました。

まぁそんなことをして、3日間何をしていたかというと、なんかプログラムで遊んでいました。

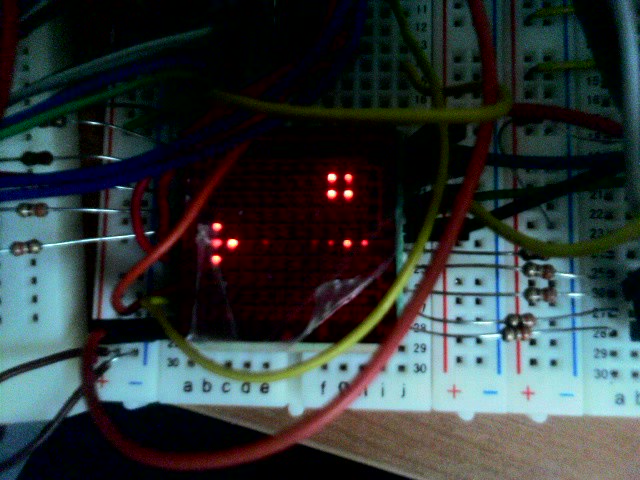

今日もあのドットマトリクス、LT-5003Dの続きです。

さて、前回の予告だと、今日は勝手に移動するドット、でした。

どのような物になったのでしょうか・・・

まぁこんな感じで、三角の先っぽからまっすぐ移動します。

うーん。線にしか見えないなぁ。でもちゃんとドットは動いているんですよ。

スイッチを使って三角を動かすと・・・ついてくるんです。

ついてくるピク○ン的な写真がうまく撮れないので、うまく撮れたら今度UPしますね。

とりあえず、自動的に移動する光を作るプログラムはこんな感じで終了です。

次は逆に、ある一定の条件で光っているものが消えるプログラムを作ってみようかな。

因みに結構これは簡単なプログラムなので初心者でもちょっと頑張ればすぐできるようになるレベルですよー。

興味があったら作ってみてください←

そうそう、先一昨日の14日、総書記様のPIC講習をしたのですが、

なんと4時間かかってもPICでLEDがつけられないという惨事に。

PICって難しいんだよー。って脅しのつもりではないのですが・・・

トゥルース生としていかがなものなのか・・・なんて話をずっと引きずってる今日この頃です。

因みに後日、僕が同じものでやってみたところ、一瞬で点きました(笑)

それではー

その1

その2

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

っていうかもう朝なんですけど(笑)

気が付いたら朝になっていました。

とりあえずここ2,3日の件について。

まず14日、何故か 倒れる。

そして15日、また、倒れる。

そして16日、日吉に行って、戻ってきたらいつの間にか朝。16日終了のお知らせ。

このような生活をしていました。

まぁそんなことをして、3日間何をしていたかというと、なんかプログラムで遊んでいました。

今日もあのドットマトリクス、LT-5003Dの続きです。

さて、前回の予告だと、今日は勝手に移動するドット、でした。

どのような物になったのでしょうか・・・

まぁこんな感じで、三角の先っぽからまっすぐ移動します。

うーん。線にしか見えないなぁ。でもちゃんとドットは動いているんですよ。

スイッチを使って三角を動かすと・・・ついてくるんです。

ついてくるピク○ン的な写真がうまく撮れないので、うまく撮れたら今度UPしますね。

とりあえず、自動的に移動する光を作るプログラムはこんな感じで終了です。

次は逆に、ある一定の条件で光っているものが消えるプログラムを作ってみようかな。

因みに結構これは簡単なプログラムなので初心者でもちょっと頑張ればすぐできるようになるレベルですよー。

興味があったら作ってみてください←

そうそう、先一昨日の14日、総書記様のPIC講習をしたのですが、

なんと4時間かかってもPICでLEDがつけられないという惨事に。

PICって難しいんだよー。って脅しのつもりではないのですが・・・

トゥルース生としていかがなものなのか・・・なんて話をずっと引きずってる今日この頃です。

因みに後日、僕が同じものでやってみたところ、一瞬で点きました(笑)

それではー

その1

その2

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

予告どおり、スイッチからの入力を機能に付け足しました。

左上のスイッチを押すと、マトリクスに写ってる三角が上下に動きます。

こんな感じに。

もう片っぽを押すと、1ドットずつ今度は上にずれていきます。

今日の時点ではこんな感じです

次は入力に関係なく、「移動するドット」をこのプログラムに加えてみようと思います。

そろそろ勘のいい人はわかったかな?それでは。

その1

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

左上のスイッチを押すと、マトリクスに写ってる三角が上下に動きます。

こんな感じに。

もう片っぽを押すと、1ドットずつ今度は上にずれていきます。

今日の時点ではこんな感じです

次は入力に関係なく、「移動するドット」をこのプログラムに加えてみようと思います。

そろそろ勘のいい人はわかったかな?それでは。

その1

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

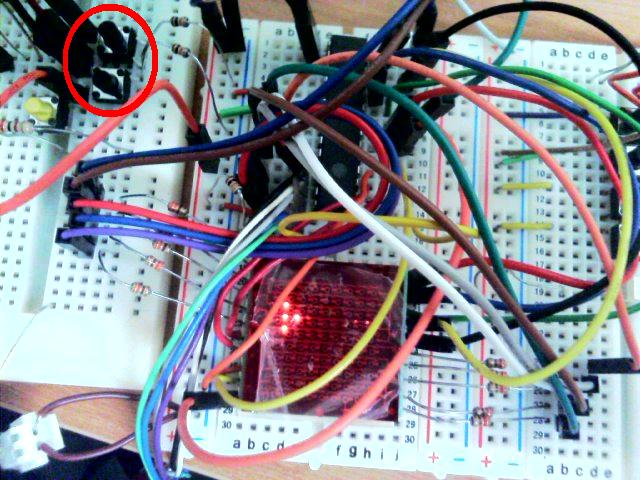

という訳で、先日買ったあの、マトリクスLEDを試してみようと思います。

型番はLT-5003Dというもののようです。

まぁこれの大きな特徴としては、

データシートがない。

ないんです。WEBにも上がってないし、商品にもついていないので・・・どこにあるんだろう。

とにかくデータシートが手に入りませんでした。

ということは、ピンアサインがわからない→解析作業の開始のお知らせです。

でも結果、結構あっさり終わりました。

上の写真で一番手前のピンを1ピンとすると、

1ピン→5行目(A)

2ピン→4行目(A)

3ピン→3行目(A)

4ピン→2行目(A)

5ピン→1行目(A)

6ピン→6列目(K)

7ピン→7列目(K)

8ピン→8列目(K)

9ピン→9列目(K)

10ピン→10列目(K)

11ピン→6行目(A)

12ピン→7行目(A)

13ピン→8行目(A)

14ピン→9行目(A)

15ピン→10行目(A)

16ピン→5列目(K)

17ピン→4列目(K)

18ピン→3列目(K)

19ピン→2列目(K)

20ピン→1列目(K)

AとKってのはアノードとカソードの略です。

某電通部部長が「これカソードコモン?」なんて聞きに来ましたが、こんなもんカソードコモンで作ったら大変です。

このような感じになっているようです。テスターで頑張った結果です。ちゃんとまとまって良かった・・・(笑)

若干ピンと光る行列の順番が逆転していますが、まぁご愛嬌ってやつでしょう。これならいい方だよ。

あ、ドットマトリクスについては今度詳しい記事を書くのでそちらを参考に(笑)

という訳で作成していきます。まぁ何を作っているかは当ててみてください。

恐らく、数回これの記事を書いていくうちに、自然にわかるようになると思います。

あ。部員のかたは答え言わないようにね(笑)

そんな感じでブレッドボードに刺していきます。でもここで再び問題が、

縦のピッチは合ってるのに、

横のピッチが合ってない!

若干1mmほどずれてますね。はんだ付けする際には問題ならない程度ですけど。

勿論ブレボには刺さらない・・・(泣)ブレボによっては刺さるのもあるみたいですけど・・・ハズレだorz

という訳で変換基盤を作ってみました。これで刺さる!はず・・・

ちょっと接触不良に悩まされましたが、それを克服して何とか完成です。元々無理矢理刺してるからなぁ・・・

そして今度はPIC側、

今回はせっかくだから最近買ったコレ

を使ってみようと思います。

今話題のPIC16F1936です。28PINのPICですね。

今回はこれを使ってみようと思います。

でもいろいろ問題が、

まずコンパイラ、とりあえずハイテックCを使ってみようと思ったのですが、

よく考えてみたら16Fシリーズはまともに触れたことがなかったのでわからない。

特にハイテックの命令関数がさっぱり。

しかも、データシートも見ても、なんかコンフィギュレーションがいまいちわからない。英語力不足が主な原因です。

流石にこの辺りは既存の16Fとは違うようで、古いコンフィグを書いても通らないわけでー。

コンフィグを書かなくても一応プログラムは動くのですが、どうにも初期でOSCが外部入力になっているようなので

OSCINと併用されているRA7PINの入出力が一切利かない(笑)

という訳で何とか頑張ってクロックだけでもコンフィグを設定するしかない・・・と。RA7使うからね。

まぁ大体15分ぐらいでこの問題は解決。結構あっさりできました。

そしてその後、すぐに

こんな感じで第一段階成功!

とりあえず画面表示をすることができました。

こんな感じです。

若干別の回路も交じってるブレボなのでカオスですが、そこはまぁ高専生クオリティということで。

次はこの表示を外部入力、所謂スイッチを使って変えてみたりできるようなプログラムを作ります。

きっと(笑)

それでは今日はこの辺で。

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

型番はLT-5003Dというもののようです。

まぁこれの大きな特徴としては、

データシートがない。

ないんです。WEBにも上がってないし、商品にもついていないので・・・どこにあるんだろう。

とにかくデータシートが手に入りませんでした。

ということは、ピンアサインがわからない→解析作業の開始のお知らせです。

でも結果、結構あっさり終わりました。

上の写真で一番手前のピンを1ピンとすると、

1ピン→5行目(A)

2ピン→4行目(A)

3ピン→3行目(A)

4ピン→2行目(A)

5ピン→1行目(A)

6ピン→6列目(K)

7ピン→7列目(K)

8ピン→8列目(K)

9ピン→9列目(K)

10ピン→10列目(K)

11ピン→6行目(A)

12ピン→7行目(A)

13ピン→8行目(A)

14ピン→9行目(A)

15ピン→10行目(A)

16ピン→5列目(K)

17ピン→4列目(K)

18ピン→3列目(K)

19ピン→2列目(K)

20ピン→1列目(K)

AとKってのはアノードとカソードの略です。

某電通部部長が「これカソードコモン?」なんて聞きに来ましたが、こんなもんカソードコモンで作ったら大変です。

このような感じになっているようです。テスターで頑張った結果です。ちゃんとまとまって良かった・・・(笑)

若干ピンと光る行列の順番が逆転していますが、まぁご愛嬌ってやつでしょう。これならいい方だよ。

あ、ドットマトリクスについては今度詳しい記事を書くのでそちらを参考に(笑)

という訳で作成していきます。まぁ何を作っているかは当ててみてください。

恐らく、数回これの記事を書いていくうちに、自然にわかるようになると思います。

あ。部員のかたは答え言わないようにね(笑)

そんな感じでブレッドボードに刺していきます。でもここで再び問題が、

縦のピッチは合ってるのに、

横のピッチが合ってない!

若干1mmほどずれてますね。はんだ付けする際には問題ならない程度ですけど。

勿論ブレボには刺さらない・・・(泣)ブレボによっては刺さるのもあるみたいですけど・・・ハズレだorz

という訳で変換基盤を作ってみました。これで刺さる!はず・・・

ちょっと接触不良に悩まされましたが、それを克服して何とか完成です。元々無理矢理刺してるからなぁ・・・

そして今度はPIC側、

今回はせっかくだから最近買ったコレ

を使ってみようと思います。

今話題のPIC16F1936です。28PINのPICですね。

今回はこれを使ってみようと思います。

でもいろいろ問題が、

まずコンパイラ、とりあえずハイテックCを使ってみようと思ったのですが、

よく考えてみたら16Fシリーズはまともに触れたことがなかったのでわからない。

特にハイテックの命令関数がさっぱり。

しかも、データシートも見ても、なんかコンフィギュレーションがいまいちわからない。英語力不足が主な原因です。

流石にこの辺りは既存の16Fとは違うようで、古いコンフィグを書いても通らないわけでー。

コンフィグを書かなくても一応プログラムは動くのですが、どうにも初期でOSCが外部入力になっているようなので

OSCINと併用されているRA7PINの入出力が一切利かない(笑)

という訳で何とか頑張ってクロックだけでもコンフィグを設定するしかない・・・と。RA7使うからね。

まぁ大体15分ぐらいでこの問題は解決。結構あっさりできました。

そしてその後、すぐに

こんな感じで第一段階成功!

とりあえず画面表示をすることができました。

こんな感じです。

若干別の回路も交じってるブレボなのでカオスですが、そこはまぁ高専生クオリティということで。

次はこの表示を外部入力、所謂スイッチを使って変えてみたりできるようなプログラムを作ります。

きっと(笑)

それでは今日はこの辺で。

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

今日は モータードライバの回路図の修正までできればいいかなぁ。

とりあえず高専祭の書類をかけるところまで書いてしまってから制作にはいろうと思います。

実は以前にMDは試作機を作成したのですが、FETを使ったら、なんか値段的な意味で気持ち悪い出来になったので

ちょっと値段を下げたものを作ってみよう・・・と思った次第です。

だってこれロボコンのロボット動かせるぞ・・・(笑)

という訳で、安くする手段その1。

リレーを使う。

高いっちゃ高いですがそこらのFETよりは安いですからね。

しかもHブリッジ回路めちゃくちゃ簡単だし。

安くする手段その2

ロジックなんて組まない。

ちょっとサージ怖いんで遅延させるのにAND使っていますが、それ以外は使っていません。

これでむっちゃ安くなります。

安くする手段その3

PWMを捨てる。

FET一個の差ですけど、大きいんです。これが。

という訳でリレーを使ったのはいいのですが、

ロジックの回路とリレーの回路をフォトカプラで分けたら、なんと動かない。

おかしい、家で普通のリレー使ってやったときは動いたのに・・・

その原因はパワーリレーの内部抵抗にありました。

家にあったリレーはだいたい500Ωくらいあったのですが、パワーリレーはあって50Ωそこら。

まぁどういうことが起きるかといいますと、電圧降下カプラさんに集中しますよね。

=リレーに電圧来ない→動かない。

といった感じです。

という訳で回路の変更を余儀なくされました。

といってもカプラさんとリレーの間にTrを一個挟むだけなのですけど・・・

簡単な問題でよかった。という訳で明後日当たりに回路を作り直そうと思います。

と言う訳で殴り書きですが、以上で終了です。

これから講習見に行ってそのあとでMAC部屋行って工事士の講習会です(笑)

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

とりあえず高専祭の書類をかけるところまで書いてしまってから制作にはいろうと思います。

実は以前にMDは試作機を作成したのですが、FETを使ったら、なんか値段的な意味で気持ち悪い出来になったので

ちょっと値段を下げたものを作ってみよう・・・と思った次第です。

だってこれロボコンのロボット動かせるぞ・・・(笑)

という訳で、安くする手段その1。

リレーを使う。

高いっちゃ高いですがそこらのFETよりは安いですからね。

しかもHブリッジ回路めちゃくちゃ簡単だし。

安くする手段その2

ロジックなんて組まない。

ちょっとサージ怖いんで遅延させるのにAND使っていますが、それ以外は使っていません。

これでむっちゃ安くなります。

安くする手段その3

PWMを捨てる。

FET一個の差ですけど、大きいんです。これが。

という訳でリレーを使ったのはいいのですが、

ロジックの回路とリレーの回路をフォトカプラで分けたら、なんと動かない。

おかしい、家で普通のリレー使ってやったときは動いたのに・・・

その原因はパワーリレーの内部抵抗にありました。

家にあったリレーはだいたい500Ωくらいあったのですが、パワーリレーはあって50Ωそこら。

まぁどういうことが起きるかといいますと、電圧降下カプラさんに集中しますよね。

=リレーに電圧来ない→動かない。

といった感じです。

という訳で回路の変更を余儀なくされました。

といってもカプラさんとリレーの間にTrを一個挟むだけなのですけど・・・

簡単な問題でよかった。という訳で明後日当たりに回路を作り直そうと思います。

と言う訳で殴り書きですが、以上で終了です。

これから講習見に行ってそのあとでMAC部屋行って工事士の講習会です(笑)

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

講習は副部長にお任せです。

まぁ月曜日の短い時間の中でやったことを時間のある火曜にのんびりとやるわけですから、

副部長の能力なら問題なく終わらせられたことでしょう。

此方はというと・・・

「実技試験なのに算数の計算があるなんて・・・くそぉ。」

線の切る長さを間違えまくりました。(っていうか最初の時点で長さ足りないし!)

ってあ。被膜もげた(笑)

みたいなことをずっとしていました。この先・・・大丈夫か?

今日はそんな感じで過ぎていきました。

とりあえず来週、ダンスのプレゼンの発表会とクリーンルームの掃除を行います。

時間的に掃除の方を優先したいので、もしかしたらプレゼンの方は次週に先延ばしになるかも知れません。

どうにせよ、掃除は行うので、部員の方はできる限り参加してください。

あと、ロボカップ初心者の部員はサマーチャレンジに参加するような方向の流れの話が今着ています。

多分参加することになると思いますので、該当する部員は腹をくくってください。

それでは。詳細は後日。

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

まぁ月曜日の短い時間の中でやったことを時間のある火曜にのんびりとやるわけですから、

副部長の能力なら問題なく終わらせられたことでしょう。

此方はというと・・・

「実技試験なのに算数の計算があるなんて・・・くそぉ。」

線の切る長さを間違えまくりました。(っていうか最初の時点で長さ足りないし!)

ってあ。被膜もげた(笑)

みたいなことをずっとしていました。この先・・・大丈夫か?

今日はそんな感じで過ぎていきました。

とりあえず来週、ダンスのプレゼンの発表会とクリーンルームの掃除を行います。

時間的に掃除の方を優先したいので、もしかしたらプレゼンの方は次週に先延ばしになるかも知れません。

どうにせよ、掃除は行うので、部員の方はできる限り参加してください。

あと、ロボカップ初心者の部員はサマーチャレンジに参加するような方向の流れの話が今着ています。

多分参加することになると思いますので、該当する部員は腹をくくってください。

それでは。詳細は後日。

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

クラスが電磁気で壊滅しました

どうやら、毎年情報科は電磁気で壊滅するそうです。

去年の電磁気もひどかったけど・・・今年はその上を行った(笑)

とりあえず偏微分使っている時点で意味不明なんですよね。全く・・・

それで一昨日受けた、第2種電気工事士の筆記試験ですが、

解答速報が出ていたので自己採点してみました。

とりあえず試験の余った時間で選択した答えはメモっていたので普通に照らし合わすだけですけど。

それで、気になる合格点ですが、発表は合格通知と一緒に行われるそうです。(採点してもすぐに結果がわからない!)

因みに、ここ数年の合格点は60点から変動してないそうです。

うちの学校でも合格点は60点ということで考えていたようなのでそれでいいのかな。

さて、ほぼノー勉で3回の講習しか受けていない状態でどこまで通用するかな・・・

気になる点数は・・・!

結果:86点。

とりあえず公式作ったところ以外はほぼ全部大丈夫でした。テキトーに答えたところが全部ハズレってどういうことなの・・・

という訳で例年の合格点26点増という結果でした。フラグは回避ですね。

足切問題などはないそうなので、まぁ・・・受かってるでしょ。うん。

という訳で(きっと)実技試験の方に駒を進める形となりました。

実技試験・・・いつなんだろう。期末と被らないといいけどなぁ。

という訳で玉砕報告と合格報告でした。

それでは。

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

どうやら、毎年情報科は電磁気で壊滅するそうです。

去年の電磁気もひどかったけど・・・今年はその上を行った(笑)

とりあえず偏微分使っている時点で意味不明なんですよね。全く・・・

それで一昨日受けた、第2種電気工事士の筆記試験ですが、

解答速報が出ていたので自己採点してみました。

とりあえず試験の余った時間で選択した答えはメモっていたので普通に照らし合わすだけですけど。

それで、気になる合格点ですが、発表は合格通知と一緒に行われるそうです。(採点してもすぐに結果がわからない!)

因みに、ここ数年の合格点は60点から変動してないそうです。

うちの学校でも合格点は60点ということで考えていたようなのでそれでいいのかな。

さて、ほぼノー勉で3回の講習しか受けていない状態でどこまで通用するかな・・・

気になる点数は・・・!

結果:86点。

とりあえず公式作ったところ以外はほぼ全部大丈夫でした。テキトーに答えたところが全部ハズレってどういうことなの・・・

という訳で例年の合格点26点増という結果でした。フラグは回避ですね。

足切問題などはないそうなので、まぁ・・・受かってるでしょ。うん。

という訳で(きっと)実技試験の方に駒を進める形となりました。

実技試験・・・いつなんだろう。期末と被らないといいけどなぁ。

という訳で玉砕報告と合格報告でした。

それでは。

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

筆記試験が終了しました。

場所は東京都市大学。

旧武蔵工業大学ですね。 こっちの方がまだ有名かな?

とりあえず、東京の人はみんなここで受けているみたいでした。会場が都道府県ごとらしいので・・・

と、いうことは・・・?

当然、凄い人になります。

ここ数年の受験者の増加具合を見るに、今年は全国で10万人以上が受けていると思うのですが、

単純に人口比率で考えると、大体、今日はこの大学に1万人ほど集まった計算になりますね。

うっわ恐ろし・・・。

今年はうちの高専からは40~50人ほどが受験しているようです。1万分の50、まぁ一部屋50人はいるとしても

そうそう同じ部屋に高専の人はいないだろう。そう思っていた時期が私にもありました。

ところが会場にいくと、目の前に一人、左舷前方に一人。ふたりも同じ部屋に・・・しかもどっちも知り合い(笑)

よくよく計算してみたら4分の1ですね。結構大きかった(笑)

それですごく驚いたのが・・・

受験者オッサンばっか・・・(笑)

話には聞いていたけれどホントにほんとでした。そんなにムツカシイ試験だったっけ?

まぁとりあえず、勉強はせずに私語が禁止だったのでメールでなんかやり取りをしつつ始まるまでのんびりと。

それで13時00分。ようやく試験が開始されました。(なんか前の方結構来てない人いるけど・・・)

やっぱり問題は・・・・簡・・・あれ?

結構今までの過去問にはないような問題が多かった(ような気がします)

なんか数ヶ所勝手な公式作って答えだした部分もあります。

それでもマークシート形式なので、適当でも当たるときは当たるんですけどね・・・(笑)

まぁ何とか埋めて、終わったので途中退室しました。

そう。今日はそっからが不思議だったんですよ。

今回の試験では試験時間は2時間。試験開始から1時間で途中退室ができるようになります。

でも学校の講習だと過去問は30分~40分で解かせていて、みんなその時間でちゃんと過去問が解けていたんですね。

だから1時間もあれば絶対みんな大丈夫だろう。と思っていたのですが、

1時間たって、先に同じ部屋の同期が退室して、そのあと僕が出たのですが、

そのあと、門のところでみんなが出てくるのを20分ほど待ってたんですね。

でも、

誰も出てこない。

高専の人、だれもでてこないんです(笑)

壊滅したのかな?(笑)

とりあえずなんか周りの迷惑そうだったのでしゃーない。帰ることにしましたが・・・

結構人は途切れることなくでてきていたんですけど、その中に高専の人はいない。

おかしいなぁ。入口ひとつしか解放してないはずなのに。みんなどこいったのー(笑)

そんな謎を残しつつ、帰ってきました。

とりあえず答えがもうWEBにあるそうなので採点してみようかな。

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

場所は東京都市大学。

旧武蔵工業大学ですね。 こっちの方がまだ有名かな?

とりあえず、東京の人はみんなここで受けているみたいでした。会場が都道府県ごとらしいので・・・

と、いうことは・・・?

当然、凄い人になります。

ここ数年の受験者の増加具合を見るに、今年は全国で10万人以上が受けていると思うのですが、

単純に人口比率で考えると、大体、今日はこの大学に1万人ほど集まった計算になりますね。

うっわ恐ろし・・・。

今年はうちの高専からは40~50人ほどが受験しているようです。1万分の50、まぁ一部屋50人はいるとしても

そうそう同じ部屋に高専の人はいないだろう。そう思っていた時期が私にもありました。

ところが会場にいくと、目の前に一人、左舷前方に一人。ふたりも同じ部屋に・・・しかもどっちも知り合い(笑)

よくよく計算してみたら4分の1ですね。結構大きかった(笑)

それですごく驚いたのが・・・

受験者オッサンばっか・・・(笑)

話には聞いていたけれどホントにほんとでした。そんなにムツカシイ試験だったっけ?

まぁとりあえず、勉強はせずに私語が禁止だったのでメールでなんかやり取りをしつつ始まるまでのんびりと。

それで13時00分。ようやく試験が開始されました。(なんか前の方結構来てない人いるけど・・・)

やっぱり問題は・・・・簡・・・あれ?

結構今までの過去問にはないような問題が多かった(ような気がします)

なんか数ヶ所勝手な公式作って答えだした部分もあります。

それでもマークシート形式なので、適当でも当たるときは当たるんですけどね・・・(笑)

まぁ何とか埋めて、終わったので途中退室しました。

そう。今日はそっからが不思議だったんですよ。

今回の試験では試験時間は2時間。試験開始から1時間で途中退室ができるようになります。

でも学校の講習だと過去問は30分~40分で解かせていて、みんなその時間でちゃんと過去問が解けていたんですね。

だから1時間もあれば絶対みんな大丈夫だろう。と思っていたのですが、

1時間たって、先に同じ部屋の同期が退室して、そのあと僕が出たのですが、

そのあと、門のところでみんなが出てくるのを20分ほど待ってたんですね。

でも、

誰も出てこない。

高専の人、だれもでてこないんです(笑)

壊滅したのかな?(笑)

とりあえずなんか周りの迷惑そうだったのでしゃーない。帰ることにしましたが・・・

結構人は途切れることなくでてきていたんですけど、その中に高専の人はいない。

おかしいなぁ。入口ひとつしか解放してないはずなのに。みんなどこいったのー(笑)

そんな謎を残しつつ、帰ってきました。

とりあえず答えがもうWEBにあるそうなので採点してみようかな。

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

カレンダー

最新CM

カテゴリー

らじぷろ目次

らじぷろ検索機

最新記事

(01/01)

(01/03)

(08/27)

(04/29)

(01/01)

(11/20)

(09/06)

(09/04)

(08/09)

(08/06)

(07/27)

(05/29)

(03/15)

(01/01)

(05/07)

プロフィール

HN:

Luz

性別:

男性

アーカイブ