RoboCup Junior Japan Rescue Kanto OB

2005~2013

2005~2013

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

書く書く詐欺をして思いっきり放置したコンテンツの一つが此方。

PICkit2で新しい16Fの4桁シリーズに書き込みをする方法についてです。

と、いうのは、PICkit2は元々の仕様的に新しい16F が出来る前に作られたものなので、

PICへの書き込み機であるにも関わらず、書き込みができません。

標準だとPICkit3やICD2,3などを使用する必要があります。

でも、PICkit3は使いにくいし、ICDは高い・・・とにかくPICkit2の普及率は異常なんですよね。

だからなんとかしてPICkit2で新型の4桁16Fに書き込みができないか。というのが今回の記事です。

結論から言うと、できます。

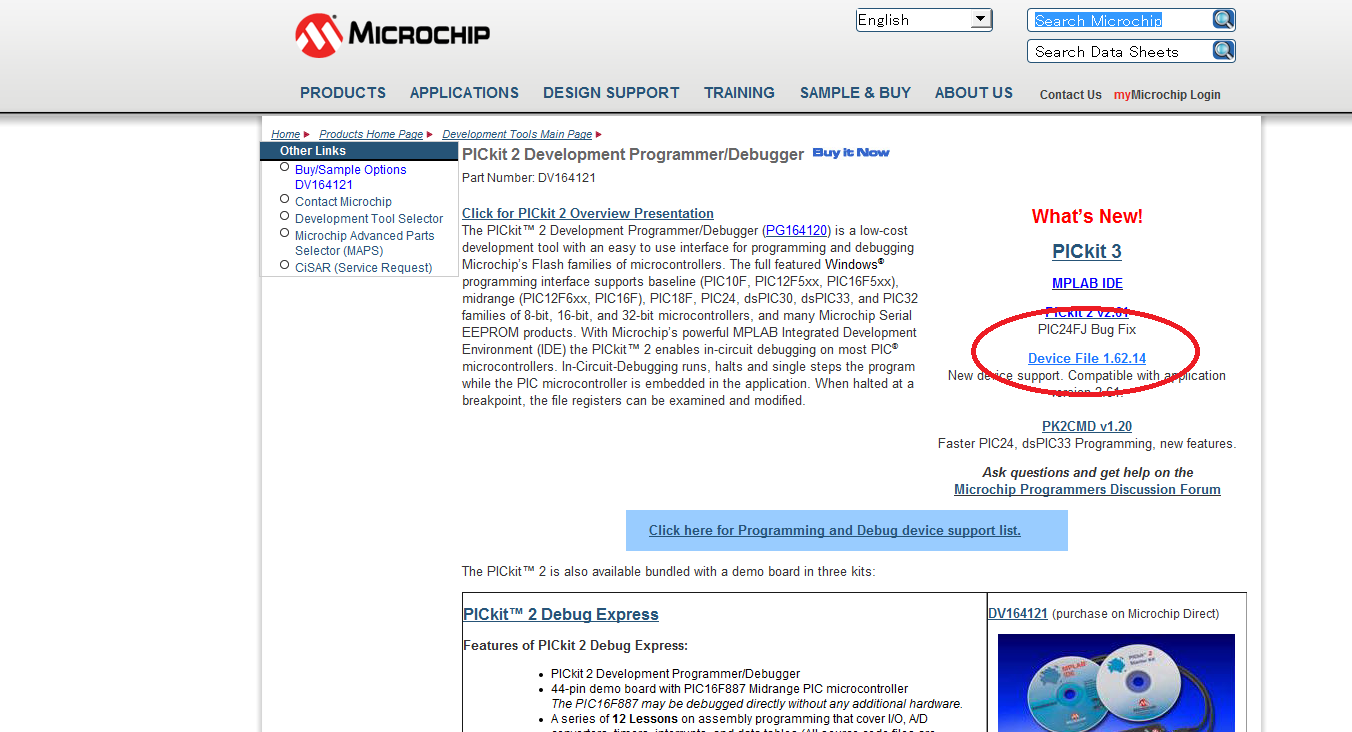

まずはこちらのサイトでパッチファイルをダウンロードします。

この辺にパッチファイルのリンクがあるのでポチッとやって落としましょう。

落ちたら。解凍するなり何なりして中身を開きます。ZIPなのでWindowsなら問題なく開けるでしょう。

そして中にあるPK2DeviceFile.datというファイルをCopy。ファイルは1つしかありませんから間違えようがないでしょう。

そしてそれをCドライブのProgramFilesにあるMicrochipというフォルダ内のPICkit 2 v2というフォルダに貼り付けます。

このMicrochipフォルダの位置はOS、設定によって変わります。

とにかく標準でソフトウェアがインストールされるであろうフォルダ内に行けばまず間違い無いです。

上書きがどうこう言われるので、はいを押しましょう。上書きしないとパッチになりませんからね。

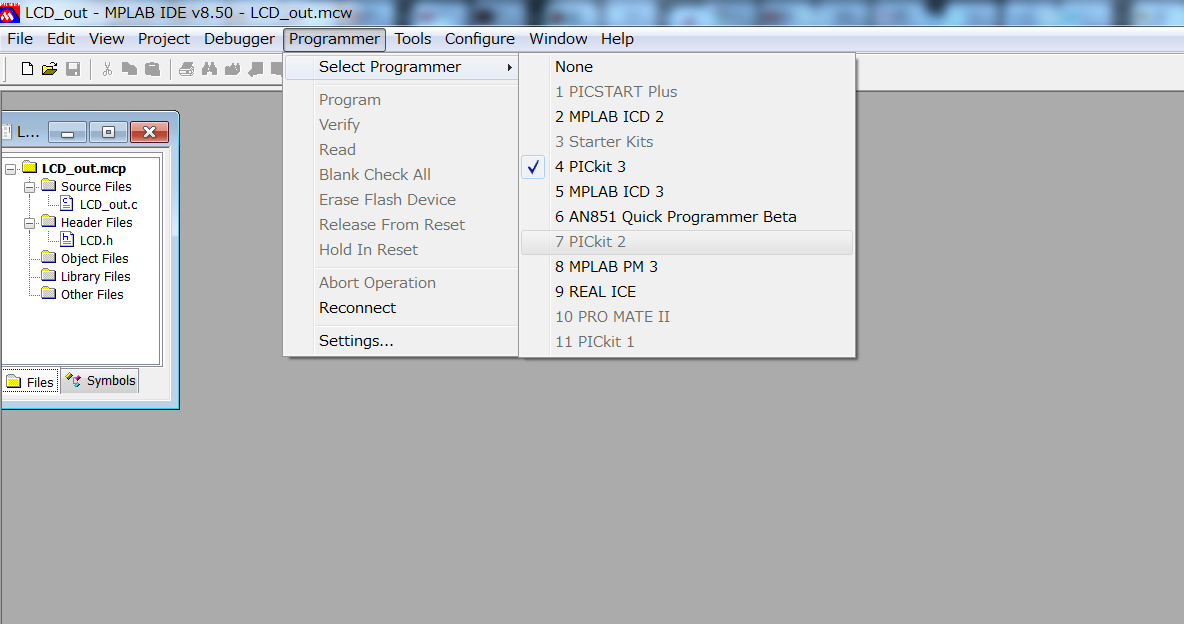

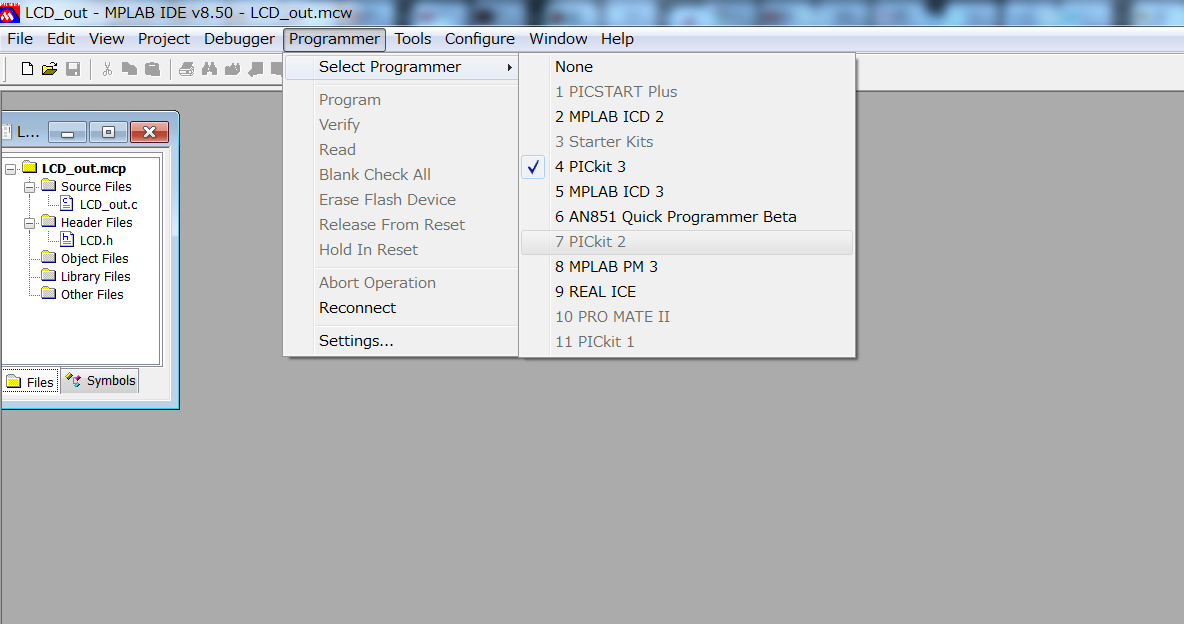

そしたら・・・MPLABを再度開いてもっぺん選択してみると・・・

変わりませんね。僕のやつはVersionが8.50という古いものだからなのかもしれませんが、結局使えません。

となると手段はひとつ。PICkit2の標準ソフトを使う方法です。

実はPICkit2にはデバッガ付きの標準の専用ソフトが存在します。一応3にもあるんですけど・・・。

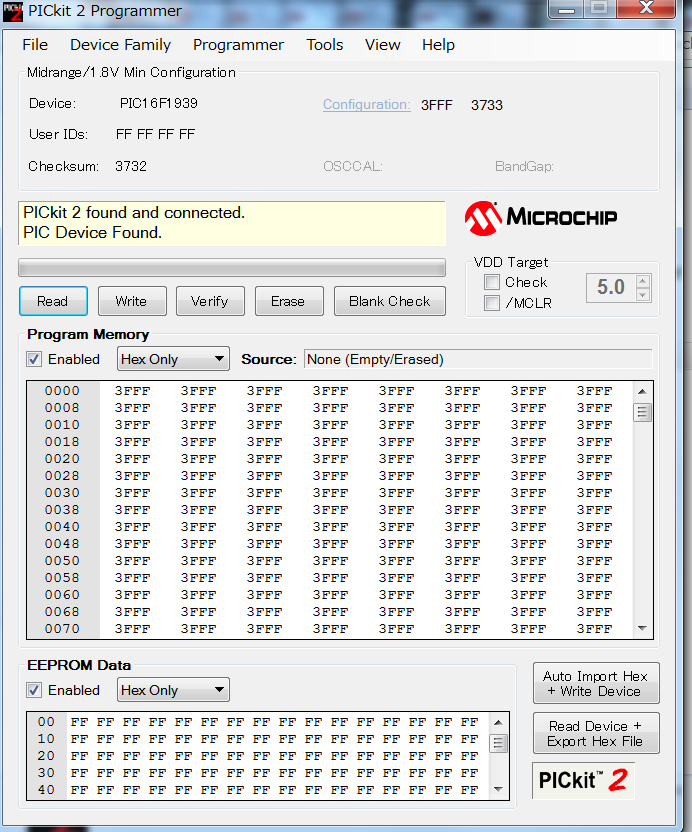

それがこの、PICkit 2 Programmerというソフトです。

先程パッチファイルをペーストしたフォルダと同じフォルダのPICkit2V2.exeというソフトがそれに当たります。

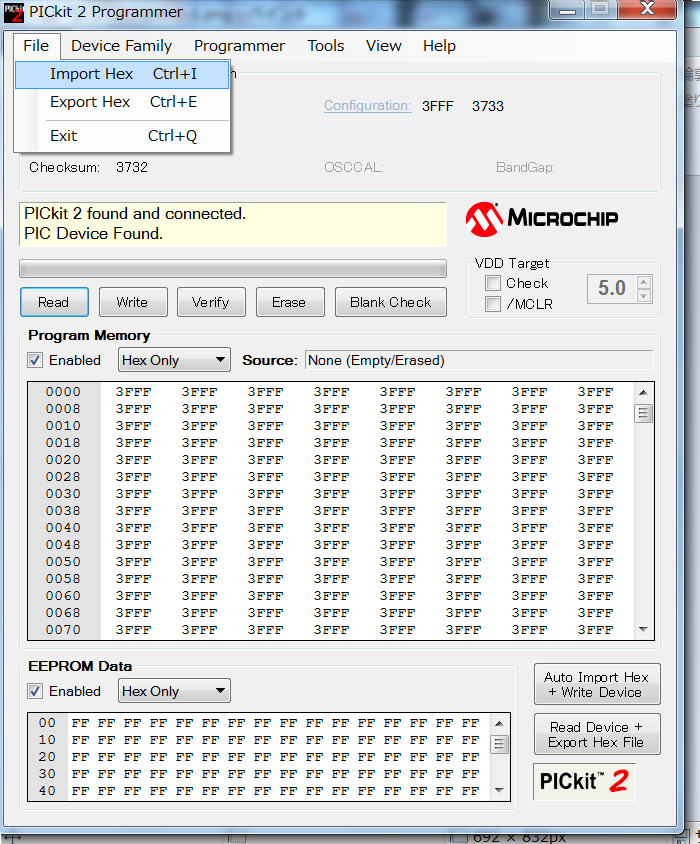

まず、起動すると、上のような画面になります。

使い方は簡単。まずは上のDevice Familyで使うPIC の種類を決定します。基本はあるところから型番を探すのですが、

今日本でメジャーであろうPIC のほとんどはここにはありません。

16Fを使うときはとりあえず一番上のbaselineとしておいて下さい。

これでとりあえずPICの設定は終わり。次に書き込み方ですが、

まず、適当なコンパイラ、またはMPLABでソースコードをコンパイルします。

すると、そのプロジェクトファイルと同じフォルダにプロジェクト名.hexというファイルができていると思います。

それが実際に書き込むときに使うファイル、つまり機械語化されたプログラムになります。

hexだから16進数で書かれていますね。

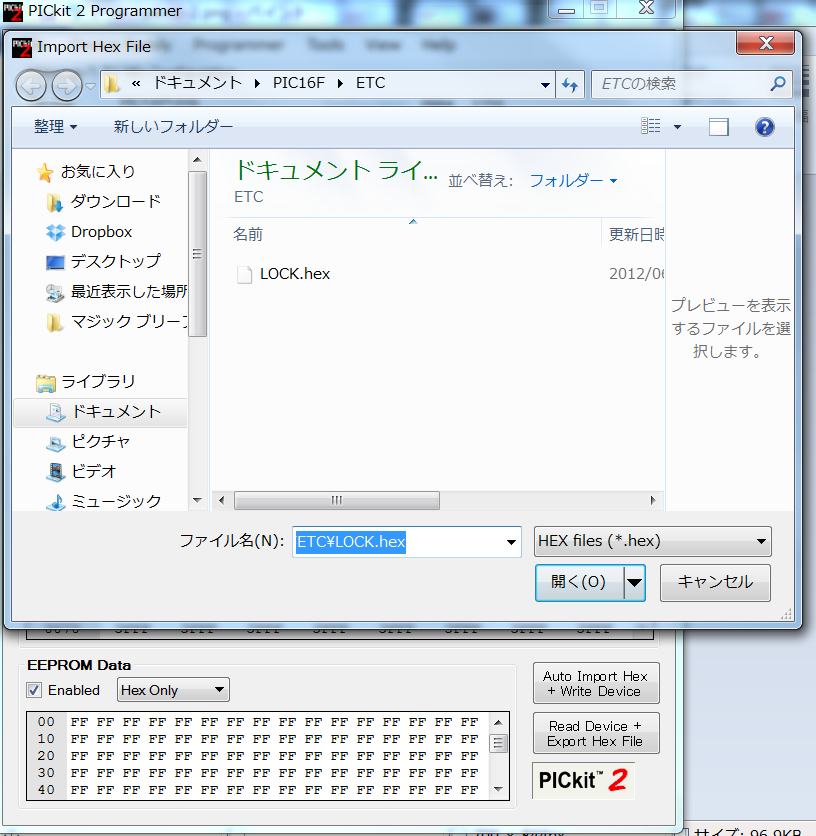

まずそれをインポートします。方法は

Ctl+Iでインポートウィンドウを開いて、

コンパイル時に作成されたHexファイルを選択、インポートします。

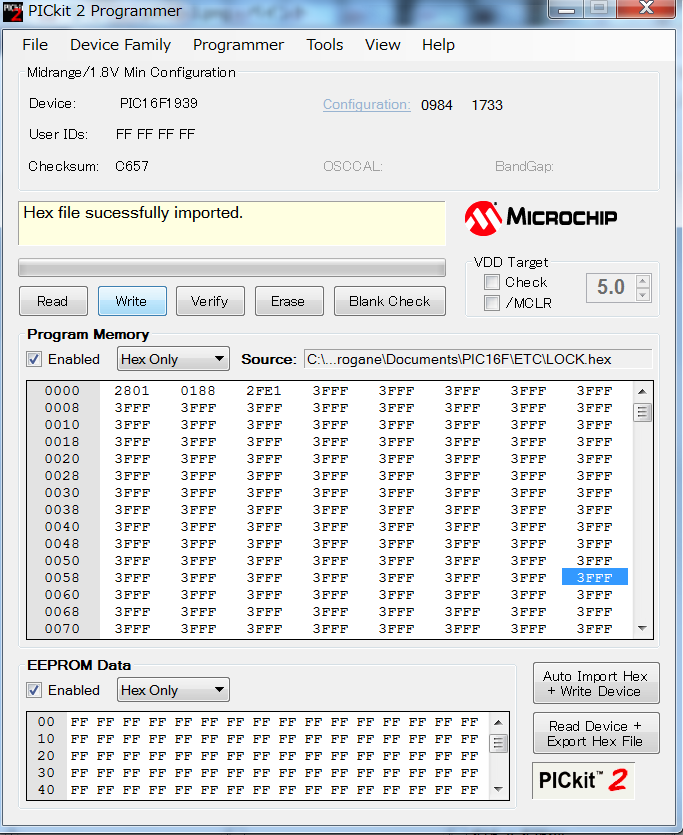

すると、画面がこのようになって

この状態でいつも通り、PICkit2と電源をPICのに繋いで、Writeボタンを押すと書き込まれます。

というのが、このソフトの使い方。これでPICkit2でも4桁16Fに書き込みを行うことが出来るようになります。

そんな感じで今日はこの辺で・・・。

久しぶりにまともな記事書いた気がします。

また、DropBoxを始めてみたいという方は此方のリンクから行っていただくと、500MBサービスされるらしいです。

(^・ω・)ノ RadiumProduction in RoboCup Junior

PICkit2で新しい16Fの4桁シリーズに書き込みをする方法についてです。

と、いうのは、PICkit2は元々の仕様的に新しい16F が出来る前に作られたものなので、

PICへの書き込み機であるにも関わらず、書き込みができません。

標準だとPICkit3やICD2,3などを使用する必要があります。

でも、PICkit3は使いにくいし、ICDは高い・・・とにかくPICkit2の普及率は異常なんですよね。

だからなんとかしてPICkit2で新型の4桁16Fに書き込みができないか。というのが今回の記事です。

結論から言うと、できます。

まずはこちらのサイトでパッチファイルをダウンロードします。

この辺にパッチファイルのリンクがあるのでポチッとやって落としましょう。

落ちたら。解凍するなり何なりして中身を開きます。ZIPなのでWindowsなら問題なく開けるでしょう。

そして中にあるPK2DeviceFile.datというファイルをCopy。ファイルは1つしかありませんから間違えようがないでしょう。

そしてそれをCドライブのProgramFilesにあるMicrochipというフォルダ内のPICkit 2 v2というフォルダに貼り付けます。

このMicrochipフォルダの位置はOS、設定によって変わります。

とにかく標準でソフトウェアがインストールされるであろうフォルダ内に行けばまず間違い無いです。

上書きがどうこう言われるので、はいを押しましょう。上書きしないとパッチになりませんからね。

そしたら・・・MPLABを再度開いてもっぺん選択してみると・・・

変わりませんね。僕のやつはVersionが8.50という古いものだからなのかもしれませんが、結局使えません。

となると手段はひとつ。PICkit2の標準ソフトを使う方法です。

実はPICkit2にはデバッガ付きの標準の専用ソフトが存在します。一応3にもあるんですけど・・・。

それがこの、PICkit 2 Programmerというソフトです。

先程パッチファイルをペーストしたフォルダと同じフォルダのPICkit2V2.exeというソフトがそれに当たります。

まず、起動すると、上のような画面になります。

使い方は簡単。まずは上のDevice Familyで使うPIC の種類を決定します。基本はあるところから型番を探すのですが、

今日本でメジャーであろうPIC のほとんどはここにはありません。

16Fを使うときはとりあえず一番上のbaselineとしておいて下さい。

これでとりあえずPICの設定は終わり。次に書き込み方ですが、

まず、適当なコンパイラ、またはMPLABでソースコードをコンパイルします。

すると、そのプロジェクトファイルと同じフォルダにプロジェクト名.hexというファイルができていると思います。

それが実際に書き込むときに使うファイル、つまり機械語化されたプログラムになります。

hexだから16進数で書かれていますね。

まずそれをインポートします。方法は

Ctl+Iでインポートウィンドウを開いて、

コンパイル時に作成されたHexファイルを選択、インポートします。

すると、画面がこのようになって

この状態でいつも通り、PICkit2と電源をPICのに繋いで、Writeボタンを押すと書き込まれます。

というのが、このソフトの使い方。これでPICkit2でも4桁16Fに書き込みを行うことが出来るようになります。

そんな感じで今日はこの辺で・・・。

久しぶりにまともな記事書いた気がします。

また、DropBoxを始めてみたいという方は此方のリンクから行っていただくと、500MBサービスされるらしいです。

(^・ω・)ノ RadiumProduction in RoboCup Junior

カレンダー

最新CM

カテゴリー

らじぷろ目次

らじぷろ検索機

最新記事

(01/01)

(08/29)

(01/03)

(08/27)

(04/29)

(01/01)

(11/20)

(09/06)

(09/04)

(08/09)

(08/06)

(07/27)

(05/29)

(03/15)

(01/01)

プロフィール

HN:

Luz

性別:

男性

アーカイブ