RoboCup Junior Japan Rescue Kanto OB

2005~2013

2005~2013

さて、今日は、以前紹介したコンデンサについての続きで、

コンデンサの色んな種類。これについて詳しく説明していこうと思います。

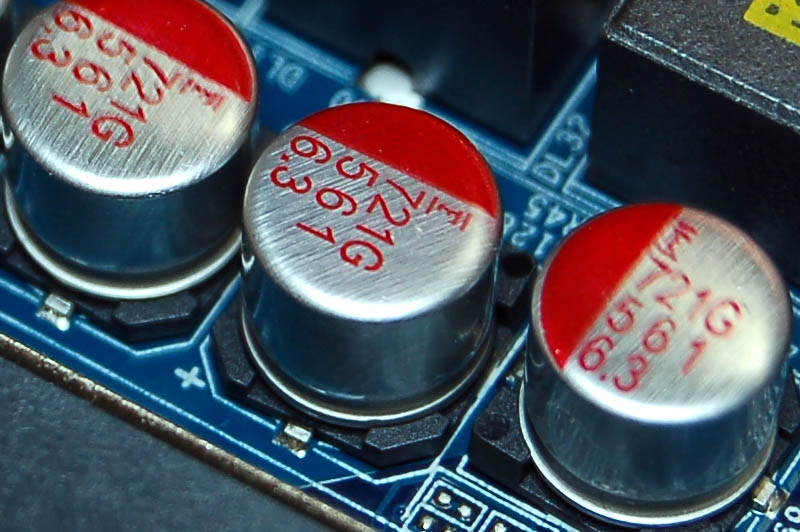

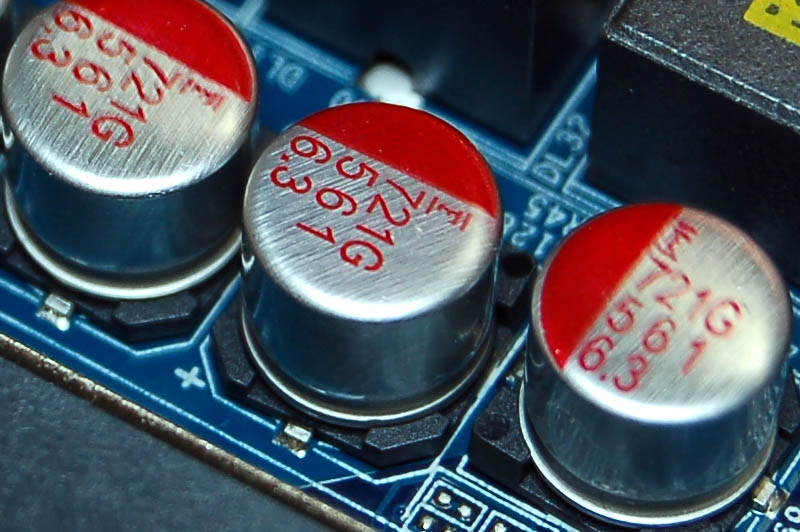

まずはこれ。

アルミ電解コンデンサ、通称「電解」です。電解コンデンサ、とか、電解コン、とか電コン、アル電、アルコン・・・

まぁそんな感じで呼ばれています。

電子工作をやる上では、一番一般的なコンデンサですね。

ふつーにふつーのコンデンサです。容量と最大定格電圧は横のところにわかりやすく書いてあります。

あと、このコンデンサには極性があり、

白い帯のある方がマイナス、となっています。あと特徴としてはマイナスの方が端子線が短いです。

まぁ誰かが一度使ってプラスの方が途中で切られている場合は当然プラスの方が短くなりますから

線の長さで判断するのは控えた方がいいでしょう。

容量は大体0.1μF~10000μFぐらいでしょうか。たまにでかいのありますけど・・・

定格電圧は大体10V ~500V ぐらいまでのものを見かけます。

それ以上の定格のものを頼むと、なんかバズーカー砲みたいなのが出てきますので注意してください。

容量の単位等に関しましては、次回説明します。

次は積層セラミックコンデンサです。

通称「セラコン」です。セラミックコンデンサというコンデンサは別にあるので注意してください。

何故「積層」がつくかというのはコンデンサの物理的な構成が関係しています。が、

この辺の説明めんどくさいので割愛します。

極性はありませんのでテキトーにつけて頂いて結構です。←

容量に関しましては記載がありますが(読み方に関しましては次回説明すると思います)

基本的に定格電圧については記載がありません。でもデータシートを読むと、

一般的なセラコンは大体25Vか50Vですね。たまに定格電圧が低いものがあるので気を付けてください。

容量は大体10pF~10μFくらいのものをみかけます。

基本的にロボカップジュニアなどで使う電子回路ではこの2種類しか使用しませんね。

後他の種類も少し紹介して終ろうと思います。

電解2重層コンデンサ

容量がアホみたいに大きいコンデンサです。ちょっとした充電池みたいなものっでしょうか。

その代り定格電圧がアホみたいに低いですね。極性についてはアル電と同じです。

最近では「電気2重層コンデンサ」ともいうそうです。

固体コンデンサ

通常のコンデンサは中に電解液という液体が入っているのですがこれはその電解液が固体になっています。

PCによく搭載されていて、簡単にいうと性能がものすごく高いです。

でも、基本的に使い方はアル電と同じです。

かといってロボカップジュニアでこれを使うのはちょっと無意味かなぁ。って感じの品物です。

マイラコンデンサ

名称のところどころに長音(ー)がはいっていたりしますが、全部これのことと考えて大丈夫です。

電解2重層と逆で容量は少ないけど定格電圧はものすごい、って感じのコンデンサです。

この前フィルムコンデンサと云って紹介したので混乱する人もいるかと思いますが、

マイラコンデンサは「フィルムコンデンサの中の種類」です。

極性はなく、また、高周波にも対応しています。

チップコンデンサ

アル電やセラコンがちっちゃくなったものと考えて大丈夫です、

ちっちゃいのでスぺースを取りません。

mp3プレイヤーや携帯電話などの小型電子機器に多くつかわれています。

個人的にはコンデンサはこれに乗り換えようと、今頑張ってたりします。

とりあえずこのぐらいでしょうか。まだまだコンデンサにはいろんな種類がありますが、

紹介していくとキリがありませんのでこの辺で終了します。

次はコンデンサの容量ついてとその他もろもろ(使い方とか?)について説明していこうと考えています。

にしても東京都が災害救助法の適応を受けてるなんて信じられないなぁ・・・

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

コンデンサの色んな種類。これについて詳しく説明していこうと思います。

まずはこれ。

アルミ電解コンデンサ、通称「電解」です。電解コンデンサ、とか、電解コン、とか電コン、アル電、アルコン・・・

まぁそんな感じで呼ばれています。

電子工作をやる上では、一番一般的なコンデンサですね。

ふつーにふつーのコンデンサです。容量と最大定格電圧は横のところにわかりやすく書いてあります。

あと、このコンデンサには極性があり、

白い帯のある方がマイナス、となっています。あと特徴としてはマイナスの方が端子線が短いです。

まぁ誰かが一度使ってプラスの方が途中で切られている場合は当然プラスの方が短くなりますから

線の長さで判断するのは控えた方がいいでしょう。

容量は大体0.1μF~10000μFぐらいでしょうか。たまにでかいのありますけど・・・

定格電圧は大体10V ~500V ぐらいまでのものを見かけます。

それ以上の定格のものを頼むと、なんかバズーカー砲みたいなのが出てきますので注意してください。

容量の単位等に関しましては、次回説明します。

次は積層セラミックコンデンサです。

通称「セラコン」です。セラミックコンデンサというコンデンサは別にあるので注意してください。

何故「積層」がつくかというのはコンデンサの物理的な構成が関係しています。が、

この辺の説明めんどくさいので割愛します。

極性はありませんのでテキトーにつけて頂いて結構です。←

容量に関しましては記載がありますが(読み方に関しましては次回説明すると思います)

基本的に定格電圧については記載がありません。でもデータシートを読むと、

一般的なセラコンは大体25Vか50Vですね。たまに定格電圧が低いものがあるので気を付けてください。

容量は大体10pF~10μFくらいのものをみかけます。

基本的にロボカップジュニアなどで使う電子回路ではこの2種類しか使用しませんね。

後他の種類も少し紹介して終ろうと思います。

電解2重層コンデンサ

容量がアホみたいに大きいコンデンサです。ちょっとした充電池みたいなものっでしょうか。

その代り定格電圧がアホみたいに低いですね。極性についてはアル電と同じです。

最近では「電気2重層コンデンサ」ともいうそうです。

固体コンデンサ

通常のコンデンサは中に電解液という液体が入っているのですがこれはその電解液が固体になっています。

PCによく搭載されていて、簡単にいうと性能がものすごく高いです。

でも、基本的に使い方はアル電と同じです。

かといってロボカップジュニアでこれを使うのはちょっと無意味かなぁ。って感じの品物です。

マイラコンデンサ

名称のところどころに長音(ー)がはいっていたりしますが、全部これのことと考えて大丈夫です。

電解2重層と逆で容量は少ないけど定格電圧はものすごい、って感じのコンデンサです。

この前フィルムコンデンサと云って紹介したので混乱する人もいるかと思いますが、

マイラコンデンサは「フィルムコンデンサの中の種類」です。

極性はなく、また、高周波にも対応しています。

チップコンデンサ

アル電やセラコンがちっちゃくなったものと考えて大丈夫です、

ちっちゃいのでスぺースを取りません。

mp3プレイヤーや携帯電話などの小型電子機器に多くつかわれています。

個人的にはコンデンサはこれに乗り換えようと、今頑張ってたりします。

とりあえずこのぐらいでしょうか。まだまだコンデンサにはいろんな種類がありますが、

紹介していくとキリがありませんのでこの辺で終了します。

次はコンデンサの容量ついてとその他もろもろ(使い方とか?)について説明していこうと考えています。

にしても東京都が災害救助法の適応を受けてるなんて信じられないなぁ・・・

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

カレンダー

最新CM

カテゴリー

らじぷろ目次

らじぷろ検索機

最新記事

(01/01)

(01/03)

(08/27)

(04/29)

(01/01)

(11/20)

(09/06)

(09/04)

(08/09)

(08/06)

(07/27)

(05/29)

(03/15)

(01/01)

(05/07)

プロフィール

HN:

Luz

性別:

男性

アーカイブ