RoboCup Junior Japan Rescue Kanto OB

2005~2013

2005~2013

[1]

[2]

産技祭でLineSimulatorの影に隠れてこっそりと販売されていたものがあります。

それが「名状しがたいマルチプレクサーのようなもの」です。

なんと素晴らしいことに写真がない。撮るのを完全に忘れていて、そのまま完売してしまったので写真が無いです(笑)

それで、具体的にどういったものかといいますと、

NXTの入力ポートに挿します。

反対側の端子にRCXのセンサーをつけます。

NXTでRCXのセンサーが読み込めます。

こういったものです。

でもそこで需要なのが読み込めるセンサーの数。

この名状しがたいマルチプレクサーのようなものは、8個のRCX用センサーを接続することができます。

プログラム側で読み込むセンサーを指定することで、自在に8つのセンサーの値を読み取ることができます。

といっても、同時に2つ以上のセンサーを読むことはできないですけど・・・

マルチプレクサーなので、センサーの切替器と思って頂ければ良いでしょうか。

そういったものが産技祭では販売されていました。

因みにこれは来年も発売予定で、来年は現在の8ポート版に加えて、お手頃価格予定の4ポート版も販売予定です。

サイズも幾分小さくなればと思っているので製作が決定しましたらまたお伝え致します。

それで、だいぶ遅くなりましたが、 名状しがたいマルチプレクサーのようなものの

専用サンプルプログラムとヘッダファイルが見つかりましたので ダウンロードリンクを貼らせて頂きますね。

因みに此方、NXC専用となっています。I2Cを使用しているのでROBOLABでの対応予定はありませんので悪しからず。

と、いう訳で今日は名状しがたいマルチプレクサーのようなものの紹介でした。それではまた。

また、DropBoxを始めてみたいという方は此方のリンクから行っていただくと、500MBサービスされるらしいです。

(^・ω・)ノ RadiumProduction in RoboCup Junior

それが「名状しがたいマルチプレクサーのようなもの」です。

なんと素晴らしいことに写真がない。撮るのを完全に忘れていて、そのまま完売してしまったので写真が無いです(笑)

それで、具体的にどういったものかといいますと、

NXTの入力ポートに挿します。

反対側の端子にRCXのセンサーをつけます。

NXTでRCXのセンサーが読み込めます。

こういったものです。

でもそこで需要なのが読み込めるセンサーの数。

この名状しがたいマルチプレクサーのようなものは、8個のRCX用センサーを接続することができます。

プログラム側で読み込むセンサーを指定することで、自在に8つのセンサーの値を読み取ることができます。

といっても、同時に2つ以上のセンサーを読むことはできないですけど・・・

マルチプレクサーなので、センサーの切替器と思って頂ければ良いでしょうか。

そういったものが産技祭では販売されていました。

因みにこれは来年も発売予定で、来年は現在の8ポート版に加えて、お手頃価格予定の4ポート版も販売予定です。

サイズも幾分小さくなればと思っているので製作が決定しましたらまたお伝え致します。

それで、だいぶ遅くなりましたが、 名状しがたいマルチプレクサーのようなものの

専用サンプルプログラムとヘッダファイルが見つかりましたので ダウンロードリンクを貼らせて頂きますね。

因みに此方、NXC専用となっています。I2Cを使用しているのでROBOLABでの対応予定はありませんので悪しからず。

と、いう訳で今日は名状しがたいマルチプレクサーのようなものの紹介でした。それではまた。

また、DropBoxを始めてみたいという方は此方のリンクから行っていただくと、500MBサービスされるらしいです。

(^・ω・)ノ RadiumProduction in RoboCup Junior

まぁ今更なんですけど。

以前に紹介したマイクロスイッチ。押すとカチカチ言うアレですね。

ON/OFFがきっちりとできるので便利ですよという話をしたかと思うのですが、アレにも実は弱点があるのです。

というのも、マイクロスイッチ、実際に押す部分に相当するバンパーの破壊率がものすごく高いです。

大して力のかからない部分に使うなら問題はないのですが、

ドカドカ衝突するようなところに使うとやっぱり割と簡単に壊れます。

これで僕はもう何個もぶっ壊しているんですけど・・・。まぁ仕方ないと思って割り切っています。

やっぱり衝撃の掛かるところでは圧力センサーのほうが有効なんでしょうねぇ。あ。だからRCXのタッチセンサーは感圧式なのか。

地味に値段が張る分、ちょっとこの問題は厄介です。大きいのを使えば幾分ましになるのでしょうが、

LEGOのロボとtに実装しようとしたりすると、サイズ的に厳しくなってきます。

でも圧力センサーはANな上に端子が面倒だから使えないし・・・

ふぅ。困ったものです。

(^・ω・)ノ RadiumProduction in RoboCup Junior

以前に紹介したマイクロスイッチ。押すとカチカチ言うアレですね。

ON/OFFがきっちりとできるので便利ですよという話をしたかと思うのですが、アレにも実は弱点があるのです。

というのも、マイクロスイッチ、実際に押す部分に相当するバンパーの破壊率がものすごく高いです。

大して力のかからない部分に使うなら問題はないのですが、

ドカドカ衝突するようなところに使うとやっぱり割と簡単に壊れます。

これで僕はもう何個もぶっ壊しているんですけど・・・。まぁ仕方ないと思って割り切っています。

やっぱり衝撃の掛かるところでは圧力センサーのほうが有効なんでしょうねぇ。あ。だからRCXのタッチセンサーは感圧式なのか。

地味に値段が張る分、ちょっとこの問題は厄介です。大きいのを使えば幾分ましになるのでしょうが、

LEGOのロボとtに実装しようとしたりすると、サイズ的に厳しくなってきます。

でも圧力センサーはANな上に端子が面倒だから使えないし・・・

ふぅ。困ったものです。

(^・ω・)ノ RadiumProduction in RoboCup Junior

今日もcraudの方でモータードライバ系の事故が起きたようです。

もう彼のロボットにはこのロゴをつけて貰うしかないようですね・・・。

という訳で今日のお話です。

今日は産技祭の販売物品の試作を行いました。

今日は一番ネックとされていたマルチプレクサーを作ってみたのですが、

作った結果、何故か「名状しがたいマルチプレクサーのようなもの」ができあがってしまいました。

とりあえず見た目がゲテモノ・・・というか混沌、英語でいうとChaosそのものです。

そう、例えるなら・・・腐って虫が集った中華麺の成れの果て?みたいな感じです。

性能としては申し分なさそうなのですが、見た目が・・・正気値をガリガリと削られるような感じになっています。

特に回路経験者なら目を覆いたくなるような・・・ってそういう基盤、うちの部には結構あったような・・・。

そんな混沌を生み出してしまいました。

明日、動作テストを行おうと考えているのですが、

とにかく早くこれの技術的欠陥を見つけないと、これを産技祭に出店することになってしまいます。

流石に今回ばかりは、何か問題があって作り直しになることを祈るばかりです・・・。

因みになんか今日また一年生が見学に来たんだとか。

これで入部すると、なんと今年も1年生の数が2桁に!2年続けて何がどうなっているんだか。

それでは今日はこの辺で。

(^・ω・)ノ RadiumProduction in RoboCup Junior

もう彼のロボットにはこのロゴをつけて貰うしかないようですね・・・。

という訳で今日のお話です。

今日は産技祭の販売物品の試作を行いました。

今日は一番ネックとされていたマルチプレクサーを作ってみたのですが、

作った結果、何故か「名状しがたいマルチプレクサーのようなもの」ができあがってしまいました。

とりあえず見た目がゲテモノ・・・というか混沌、英語でいうとChaosそのものです。

そう、例えるなら・・・腐って虫が集った中華麺の成れの果て?みたいな感じです。

性能としては申し分なさそうなのですが、見た目が・・・正気値をガリガリと削られるような感じになっています。

特に回路経験者なら目を覆いたくなるような・・・ってそういう基盤、うちの部には結構あったような・・・。

そんな混沌を生み出してしまいました。

明日、動作テストを行おうと考えているのですが、

とにかく早くこれの技術的欠陥を見つけないと、これを産技祭に出店することになってしまいます。

流石に今回ばかりは、何か問題があって作り直しになることを祈るばかりです・・・。

因みになんか今日また一年生が見学に来たんだとか。

これで入部すると、なんと今年も1年生の数が2桁に!2年続けて何がどうなっているんだか。

それでは今日はこの辺で。

(^・ω・)ノ RadiumProduction in RoboCup Junior

今日はなんかレポート的な意味でとても悲惨です。

なんかよくわかりませんが、今日だけ4つも増えてしまいました。

これは今日も徹夜で書き書きするパターンですね。

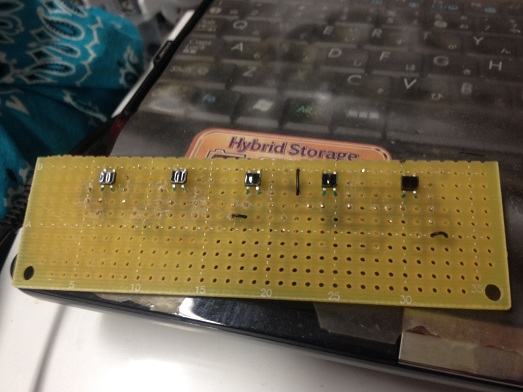

今日の活動は単純明解。ライトセンサーの回路の修正です。

ちょっと抵抗が足りなかったことに気がついて修正をかけたのですが・・・。

終わってみたら、回路が気持ち悪いことになっていました。

こっちからみたら、普通の回路なんですけど・・・

裏からみると、なんだこれは。

仕様上この向きで基盤にはんだづけをする必要があったので、とにかく信じられないような回路になっています。

トランジスタの真ん中の足付近なんて、なにがどうなっているのやら・・・という状態です。

とりあえずこれが動くかどうか、テストして、今度は実際にこれを動かしてみようと思います。

(^・ω・)ノ RadiumProduction in RoboCup Junior

なんかよくわかりませんが、今日だけ4つも増えてしまいました。

これは今日も徹夜で書き書きするパターンですね。

今日の活動は単純明解。ライトセンサーの回路の修正です。

ちょっと抵抗が足りなかったことに気がついて修正をかけたのですが・・・。

終わってみたら、回路が気持ち悪いことになっていました。

こっちからみたら、普通の回路なんですけど・・・

裏からみると、なんだこれは。

仕様上この向きで基盤にはんだづけをする必要があったので、とにかく信じられないような回路になっています。

トランジスタの真ん中の足付近なんて、なにがどうなっているのやら・・・という状態です。

とりあえずこれが動くかどうか、テストして、今度は実際にこれを動かしてみようと思います。

(^・ω・)ノ RadiumProduction in RoboCup Junior

先程交換が終わりました。

ロボットに搭載されているタッチセンサーが全てマイクロスイッチになりました。

といっても関東ブロックの時点で既にバンパー以外のタッチセンサーはマイクロスイッチに取り替えていましたけどね(笑)

という訳で最後まで生き残っていたバンパーに使われていたRCXのタッチセンサーがマイクロスイッチになりました。

これでもうRCXのタッチセンサーがこのロボットからは消滅致しました(笑)

さっきからバンパーを押すと「カチッ」「カチッ」っといい音がするのでそれで遊んでいます。

例えるならそう・・・あれですね。マウスのクリック感にそっくりです。

まぁマウスのアレもマイクロスイッチ入ってますからねー(苦笑)

その交換ついでに更にマイクロスイッチを増やしたのでセンサーの数が合計で20個となりました。

なんかもう完全に他の高専チームのロボット・・・

というよりは他のNXTロボットとは明らかに違う方面に進んでいることが自覚できる、今日この頃のLα+ロボットでした。

プログラムは苦手なのでこういう物理押しの工夫が多くなるのは仕方ないんですよね。

でも個人的には外の影響に左右されやすくなったり無駄な動きを作りやすいプログラムの工夫よりは

こっちの方が結果いいように思えてくるんです。

(^・ω・)ノ RadiumProduction in RoboCup Junior

ロボットに搭載されているタッチセンサーが全てマイクロスイッチになりました。

といっても関東ブロックの時点で既にバンパー以外のタッチセンサーはマイクロスイッチに取り替えていましたけどね(笑)

という訳で最後まで生き残っていたバンパーに使われていたRCXのタッチセンサーがマイクロスイッチになりました。

これでもうRCXのタッチセンサーがこのロボットからは消滅致しました(笑)

さっきからバンパーを押すと「カチッ」「カチッ」っといい音がするのでそれで遊んでいます。

例えるならそう・・・あれですね。マウスのクリック感にそっくりです。

まぁマウスのアレもマイクロスイッチ入ってますからねー(苦笑)

その交換ついでに更にマイクロスイッチを増やしたのでセンサーの数が合計で20個となりました。

なんかもう完全に他の高専チームのロボット・・・

というよりは他のNXTロボットとは明らかに違う方面に進んでいることが自覚できる、今日この頃のLα+ロボットでした。

プログラムは苦手なのでこういう物理押しの工夫が多くなるのは仕方ないんですよね。

でも個人的には外の影響に左右されやすくなったり無駄な動きを作りやすいプログラムの工夫よりは

こっちの方が結果いいように思えてくるんです。

(^・ω・)ノ RadiumProduction in RoboCup Junior

今、センサーを交換しています。

産技高専ではもう結構このセンサー交換の流れがすっかり定着しています。

一体どのようなセンサー交換をしているかというと・・・

を

に交換しているんです。

なんでわざわざ交換しているかといいいますと。

RCXのタッチセンサーって結構感度悪いんですよね。

まぁそれにはちゃんと理由があって、RCXのタッチセンサーって実は中身はタッチセンサーじゃないんです。

どっちかっていうと、あれは圧力センサーに近いものなんです。

あのセンサーは中に導通ゴムが入っていて、そこに圧がかかると電気が流れるような仕組みになっていて、

一定圧力以上だとちゃんと押されたことが検知されるのですが、

それ未満の「微妙なタッチ」だと、アナログでみるとわかりますが、100にならず、微妙な値が返ってきちゃうんです。

ライトセンサーとタッチセンサーの重ねづけを行ったことのある方には覚えがあるかもしれませんね。

ちゃんと押されないで微妙な値が帰ってきたことがあるかもしれません。

その上、あのセンサー。元の形状からしてバンパーめっちゃ作りにくいんですよ。

それに比べてマイクロスイッチはちゃんと金属の接点で構成されていますのでしっかり0か1が返ってきますし、

とてもバンパーが作りやすい!

・・・という訳で今一斉交換をしています。

今日中に終わるかなぁ・・・。

(^・ω・)ノ RadiumProduction in RoboCup Junior

産技高専ではもう結構このセンサー交換の流れがすっかり定着しています。

一体どのようなセンサー交換をしているかというと・・・

を

に交換しているんです。

なんでわざわざ交換しているかといいいますと。

RCXのタッチセンサーって結構感度悪いんですよね。

まぁそれにはちゃんと理由があって、RCXのタッチセンサーって実は中身はタッチセンサーじゃないんです。

どっちかっていうと、あれは圧力センサーに近いものなんです。

あのセンサーは中に導通ゴムが入っていて、そこに圧がかかると電気が流れるような仕組みになっていて、

一定圧力以上だとちゃんと押されたことが検知されるのですが、

それ未満の「微妙なタッチ」だと、アナログでみるとわかりますが、100にならず、微妙な値が返ってきちゃうんです。

ライトセンサーとタッチセンサーの重ねづけを行ったことのある方には覚えがあるかもしれませんね。

ちゃんと押されないで微妙な値が帰ってきたことがあるかもしれません。

その上、あのセンサー。元の形状からしてバンパーめっちゃ作りにくいんですよ。

それに比べてマイクロスイッチはちゃんと金属の接点で構成されていますのでしっかり0か1が返ってきますし、

とてもバンパーが作りやすい!

・・・という訳で今一斉交換をしています。

今日中に終わるかなぁ・・・。

(^・ω・)ノ RadiumProduction in RoboCup Junior

というのがコチラの一品

以前の記事でも紹介しましたが、GP2Y0A21YKを利用した測距センサーです。

大体10cm~80cmの付近の値を取得することができます。

が、今回は対象物との距離を測ることが目的ではなく、対象物自体を検出することのみを目的としているため、

アナログではなく、デジタルのセンサーとして作ることにしました。

そしてこのセンサー、一番の特徴が・・・

基板が小さい。

そしてこの裏に付いている可変抵抗器で、検出距離を変化させています。

つまり、ここを回すことで検知する距離が変わるということです。

レスキューでは被災者の検出をする際は、

基本的に遠距離センサーの値は一度指定したら変えることは殆ど無いのでコレで差し支えないわけですね。

また、これはI2C等の通信は一切使用していないので検出速度が速いです。

それにファームなどというめんどくさい問題も起こらないので非常に使いやすいです。

なにより小さいしね!

どこぞの8000円のセンサーとは出来が違いますよ(笑)

端子は基本的に元のセンサーが電源を必要とするのでNXTの端子である必要があります。

まぁNXT端子から電源さえ取れればいいので、センサーの読み込み自体はRCX端子でも可です。

そういう訳なので、自分のロボットにくっついているのはRCXとNXTの両端子が伸びている、

非常に気持ち悪い状態になっています。

まだ試験段階ですが、今日ロボットにプログラムを入れて、実際に動かしたところ、特に問題は見られませんね。

十分実用に耐えられるレベルであると思われます(笑)

まぁコレを作ったのも、某8000円のセンサーが揃いも揃って使い物にならないからなんですけどね・・・。

自作したらあっというまにできたという・・・俺の高専祭での努力と絶望と8000円返せ!

という訳で高専祭は終了しましたが、

とある産技の自律電脳では、これも販売(笑)しようという方向で今調整を進めています。

(笑)ですので小規模ではございますが、今のところ3000円で買ってみたいなぁと思われる方は

toaru_sangi_no_rcj@yahoo.co.jp

まで連絡お願い致します。

まさかここまでうまくいくとは思わなかった・・・(笑)

そんな感動を覚えつつ、今日の帰りにサッカーの最強のロボットについて議論したのですが、

その結果、

カボチャで作った本体からきゅうりのシューターで液体窒素で凍らせたトマトを打ち出して

相手のロボットが冷気によって撹乱されているうちにボールを奪ってシュートすれば最強じゃね?

という結論に至りました。

どうしてこういう結論に至ったかが気になる方は、今すぐうちの学校の願書を書くことをお勧めします(笑)

高専生ってこんなのなんだよ♪

それでは。

(^・ω・)ノ RadiumProduction in RoboCup Junior

以前の記事でも紹介しましたが、GP2Y0A21YKを利用した測距センサーです。

大体10cm~80cmの付近の値を取得することができます。

が、今回は対象物との距離を測ることが目的ではなく、対象物自体を検出することのみを目的としているため、

アナログではなく、デジタルのセンサーとして作ることにしました。

そしてこのセンサー、一番の特徴が・・・

基板が小さい。

そしてこの裏に付いている可変抵抗器で、検出距離を変化させています。

つまり、ここを回すことで検知する距離が変わるということです。

レスキューでは被災者の検出をする際は、

基本的に遠距離センサーの値は一度指定したら変えることは殆ど無いのでコレで差し支えないわけですね。

また、これはI2C等の通信は一切使用していないので検出速度が速いです。

それにファームなどというめんどくさい問題も起こらないので非常に使いやすいです。

なにより小さいしね!

どこぞの8000円のセンサーとは出来が違いますよ(笑)

端子は基本的に元のセンサーが電源を必要とするのでNXTの端子である必要があります。

まぁNXT端子から電源さえ取れればいいので、センサーの読み込み自体はRCX端子でも可です。

そういう訳なので、自分のロボットにくっついているのはRCXとNXTの両端子が伸びている、

非常に気持ち悪い状態になっています。

まだ試験段階ですが、今日ロボットにプログラムを入れて、実際に動かしたところ、特に問題は見られませんね。

十分実用に耐えられるレベルであると思われます(笑)

まぁコレを作ったのも、某8000円のセンサーが揃いも揃って使い物にならないからなんですけどね・・・。

自作したらあっというまにできたという・・・俺の高専祭での努力と絶望と8000円返せ!

という訳で高専祭は終了しましたが、

とある産技の自律電脳では、これも販売(笑)しようという方向で今調整を進めています。

(笑)ですので小規模ではございますが、今のところ3000円で買ってみたいなぁと思われる方は

toaru_sangi_no_rcj@yahoo.co.jp

まで連絡お願い致します。

まさかここまでうまくいくとは思わなかった・・・(笑)

そんな感動を覚えつつ、今日の帰りにサッカーの最強のロボットについて議論したのですが、

その結果、

カボチャで作った本体からきゅうりのシューターで液体窒素で凍らせたトマトを打ち出して

相手のロボットが冷気によって撹乱されているうちにボールを奪ってシュートすれば最強じゃね?

という結論に至りました。

どうしてこういう結論に至ったかが気になる方は、今すぐうちの学校の願書を書くことをお勧めします(笑)

高専生ってこんなのなんだよ♪

それでは。

(^・ω・)ノ RadiumProduction in RoboCup Junior

ちょっと前に話題にしたコレ

SHARP製の測距モジュール、GP2Y0A21YKです。

今日はこれをNXTに繋いで見ました。

元はアナログセンサーなのですが、今回は、レスキューで缶をみるのに使おうと考えていたので、

アナログ値ではなく、普通にデジタルのセンサーとして使うことに。

一昨日、いうことを聞かないDISTの代わりになるかなぁと思い、適当な感じで回路図を作成し、

今日一年生が部品を買ってきたのでちゃんと作ってみたのですが・・・

案外いけるね。普通に見れそうです。

とりあえずロボットに搭載してみようと思います。なんか副部長がお持ち帰りしていましたけど・・・

よし、これで2階のセンサーはできましたね。あとはプログラムだけ・・・

なんてフラグのような発言を残しておいて、今日の記事はこれにて終了です。

(^・ω・)ノ RadiumProduction in RoboCup Junior

SHARP製の測距モジュール、GP2Y0A21YKです。

今日はこれをNXTに繋いで見ました。

元はアナログセンサーなのですが、今回は、レスキューで缶をみるのに使おうと考えていたので、

アナログ値ではなく、普通にデジタルのセンサーとして使うことに。

一昨日、いうことを聞かないDISTの代わりになるかなぁと思い、適当な感じで回路図を作成し、

今日一年生が部品を買ってきたのでちゃんと作ってみたのですが・・・

案外いけるね。普通に見れそうです。

とりあえずロボットに搭載してみようと思います。なんか副部長がお持ち帰りしていましたけど・・・

よし、これで2階のセンサーはできましたね。あとはプログラムだけ・・・

なんてフラグのような発言を残しておいて、今日の記事はこれにて終了です。

(^・ω・)ノ RadiumProduction in RoboCup Junior

最終的に色々変更がありましたのでお知らせします。

まず販売個数ですが、恐らく15個ずつ程度になるかと思います。

高専のチームでこのセンサーの需要があったため数を削減させて頂きました。

また、赤外線センサーですが、サッカーチームからの動作報告だと外光影響は一切ない。となっていたのですが、

実際は太陽光に対して多少の影響があることが確認されました。

また、検出距離が広いため、ロボカップジュニアサッカーで使う場合には検出距離を狭める必要が有りそうです。

只、普通に赤外線センサーとして使用する分には特に問題ないかと思われます。

また、小型ライトセンサーに関してですが、

当初、RCXケーブルへの変換は行わないということになっていたのですが、

要望が多かったためRCXケーブルへの変換を実施することにします。

只、その場合は定格3VのLED用の別電源が必要になります。

此方では単4電池2本のバッテリーボックスを用意しておりますが、

数が少ないため、電池ボックスを御持参していただけると非常に有難いです。

以上です。

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

まず販売個数ですが、恐らく15個ずつ程度になるかと思います。

高専のチームでこのセンサーの需要があったため数を削減させて頂きました。

また、赤外線センサーですが、サッカーチームからの動作報告だと外光影響は一切ない。となっていたのですが、

実際は太陽光に対して多少の影響があることが確認されました。

また、検出距離が広いため、ロボカップジュニアサッカーで使う場合には検出距離を狭める必要が有りそうです。

只、普通に赤外線センサーとして使用する分には特に問題ないかと思われます。

また、小型ライトセンサーに関してですが、

当初、RCXケーブルへの変換は行わないということになっていたのですが、

要望が多かったためRCXケーブルへの変換を実施することにします。

只、その場合は定格3VのLED用の別電源が必要になります。

此方では単4電池2本のバッテリーボックスを用意しておりますが、

数が少ないため、電池ボックスを御持参していただけると非常に有難いです。

以上です。

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

この前からちょくちょく話題にでている

TPS611の赤外線センサーですが、今日(というかさっき)、どれだけ届くかの検出距離テストを実施しました。

光源は赤外線パルスボールの常時発光モードを使いました。

結果。

6m20cm

フィールドとかそういう概念は吹っ飛ばす検出距離でした(笑)

角度の調整や抵抗の調整次第では10m以上検知できそうですね。

以上です。

鬼畜性能すぎて笑えますね。

そんな感じでみんなはしゃいでいるうちにこれを使って人感センサーを作ろうという話が。

何か売るっぽいのでこちらのよろしくお願いします。

これ使って赤外線測距センサーとかも作れそうだなぁ・・・

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCup Junior

TPS611の赤外線センサーですが、今日(というかさっき)、どれだけ届くかの検出距離テストを実施しました。

光源は赤外線パルスボールの常時発光モードを使いました。

結果。

6m20cm

フィールドとかそういう概念は吹っ飛ばす検出距離でした(笑)

角度の調整や抵抗の調整次第では10m以上検知できそうですね。

以上です。

鬼畜性能すぎて笑えますね。

そんな感じでみんなはしゃいでいるうちにこれを使って人感センサーを作ろうという話が。

何か売るっぽいのでこちらのよろしくお願いします。

これ使って赤外線測距センサーとかも作れそうだなぁ・・・

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCup Junior

只の宣伝です。首都圏に住んでいる方にしか関係ないかもですが宜しくお願いします。

今から3週間後に迫った高専祭。今年は10月の29,30日に行います。

そこで、ロボカップ部がお店やります。

もちろん、普通の食料品などを売るのではなくて、

回路とか、まぁそんな感じの電子系のあれこれを売ろうという計画だったのですが、

なんか面白い方向でまとまりました。

そのまとまった先が。

ロボットのセンサーを作って売ろう!というものです。

ちょっとそこら辺で市販されているセンサーは様々なもの関して感度が悪いですからね・・・。

という訳で高感度のセンサーを販売しようという話になったのです。

今考えているのは2種類の赤外線センサー。

まずは赤外線検知用のこのセンサー

TPS611という赤外線フォトトランジスタを使用した赤外線検知センサーです。

大体940nm付近の波長を中心にしており、最大で2m以上の距離から照射された赤外線を検知することができます。

また、照射角度も割としぼれるので、割とセンサーと水平の向きでしか検知しないような構造になっています。

端子は今のところ、NXTケーブル端子、ロボデザイナー用端子の2種類を販売する予定ですが、

断線したRCXコードを持ってきて頂ければ、

そのRCXのコードに接続するサービスもやっていこうと考えています。

只、RCXも場合、安定動作がちょっと保証できないのでそのあたりはよろしくお願い致します。

そしてもうひとつが赤外線反射型のこのセンサー。

TPR-105Fというフォトインタラプタを使用したライトセンサーです。

RCXのライトセンサーと同様にして使用することができます。

これの特徴は、なにより、小さい。アホみたいに小さいです。

これの回路はセンサーとは別途で搭載するようにするので、

どんなにスペースのないところでも大抵は搭載することができるようになっています。

どれくらい小さいかというと、LEGOのペグ穴に十分収まるぐらいですね。

これはNXT端子のみの販売となります。

今のことろこの2点の販売を行う予定です。

値段は各センサー1000円ずつで考えておりますので宜しければどうぞ・・・ということで(笑)

宣伝でした。因みに他になにか売ってほしいものなどの要望があればコメント等々宜しくお願いします。

それではー。

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

今から3週間後に迫った高専祭。今年は10月の29,30日に行います。

そこで、ロボカップ部がお店やります。

もちろん、普通の食料品などを売るのではなくて、

回路とか、まぁそんな感じの電子系のあれこれを売ろうという計画だったのですが、

なんか面白い方向でまとまりました。

そのまとまった先が。

ロボットのセンサーを作って売ろう!というものです。

ちょっとそこら辺で市販されているセンサーは様々なもの関して感度が悪いですからね・・・。

という訳で高感度のセンサーを販売しようという話になったのです。

今考えているのは2種類の赤外線センサー。

まずは赤外線検知用のこのセンサー

TPS611という赤外線フォトトランジスタを使用した赤外線検知センサーです。

大体940nm付近の波長を中心にしており、最大で2m以上の距離から照射された赤外線を検知することができます。

また、照射角度も割としぼれるので、割とセンサーと水平の向きでしか検知しないような構造になっています。

端子は今のところ、NXTケーブル端子、ロボデザイナー用端子の2種類を販売する予定ですが、

断線したRCXコードを持ってきて頂ければ、

そのRCXのコードに接続するサービスもやっていこうと考えています。

只、RCXも場合、安定動作がちょっと保証できないのでそのあたりはよろしくお願い致します。

そしてもうひとつが赤外線反射型のこのセンサー。

TPR-105Fというフォトインタラプタを使用したライトセンサーです。

RCXのライトセンサーと同様にして使用することができます。

これの特徴は、なにより、小さい。アホみたいに小さいです。

これの回路はセンサーとは別途で搭載するようにするので、

どんなにスペースのないところでも大抵は搭載することができるようになっています。

どれくらい小さいかというと、LEGOのペグ穴に十分収まるぐらいですね。

これはNXT端子のみの販売となります。

今のことろこの2点の販売を行う予定です。

値段は各センサー1000円ずつで考えておりますので宜しければどうぞ・・・ということで(笑)

宣伝でした。因みに他になにか売ってほしいものなどの要望があればコメント等々宜しくお願いします。

それではー。

(^・ω・)ノRadiumProduction in RoboCupJunior

カレンダー

最新CM

カテゴリー

らじぷろ目次

らじぷろ検索機

最新記事

(01/01)

(01/03)

(08/27)

(04/29)

(01/01)

(11/20)

(09/06)

(09/04)

(08/09)

(08/06)

(07/27)

(05/29)

(03/15)

(01/01)

(05/07)

プロフィール

HN:

Luz

性別:

男性

アーカイブ